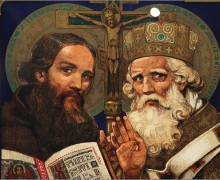

Доклад архиепископа Павла Пецци на открытии выставки «Любящие Бога, созидающие мир»

8 ноября 2025 года архиепископ Павел Пецци принял участие в открытии выставки «Любящие Бога, созидающие мир» в рамках ежегодного христианского фестиваля «Место встречи». Ниже приводится полный текст его доклада, посвященного некоторым аспектам исторического и духовного наследия святого Сергия Радонежского.

Дорогие друзья и гости христианского фестиваля «Место встречи»!

Выставка, которая открывается сегодня, хорошо отражает название этого фестиваля, и, одновременно, призывает всех участвовать в том событии, которое непосредственно и непрерывно связано с Иисусом из Назарета, и Его продолжением в истории.

В своей первой энциклике покойный Папа Бенедикт XVI писал, что «у истоков христианского бытия лежит не какое-то этическое решение, либо великая идея, — скорее это встреча с неким событием, с Личностью, которая, открывая жизни новый горизонт, тем самым указывает ей решающее направление» (Бенедикт XVI, Deus Caritas est, 1).

Я решил по случаю открытия этой выставки отметить и прокомментировать некоторые высказывания, которые вы сможете прочитать в стендах.

Итак, первая фраза, «С ранних лет Варфоломей (Сергий) проявлял особое стремление к молитве и тишине».

Встречаясь с семинаристами по случаю Юбилея в прошлом году, Папа Лев сказал между прочим по поводу распознания сердцем:

«Если вы позаботитесь о своём сердце, ежедневно уделяя время тишине, медитации и молитве, то вы сможете научиться искусству различения, распознания, проверки вашей веры. Это тоже важная работа: научиться различать, распознавать.

Когда мы молоды, мы носим в себе множество желаний, мечтаний и амбиций. Наше сердце часто бывает переполнено ими, и мы чувствуем себя растерянными. Вместо этого наша внутренняя сущность, следуя примеру Девы Марии, должна стать способной сохранять и размышлять.

Мы должны учиться собирать воедино (synballein), как пишет евангелист Лука (2,19.51): собирать фрагменты воедино. Остерегайтесь поверхностности, собирайте фрагменты жизни воедино в молитве и размышлении, спрашивая себя: чему учит меня то, что я переживаю? Что это говорит моему пути? Куда ведёт меня Господь?»

— Папа Лев XIV, Юбилей семинаристов, 24.06.2025

Думаю, что эти слова описывают также и духовный путь Преподобного Сергия; в любом случае они являются хорошим призывом для нашей жизни.

Вторая фраза: «Сергий… видел свой земной путь как peregrinatio ad patriam, паломничество в небесную отчизну».

В Послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Кол 3,1; Фил 3,20).

Для Павла встреча с Христом — драгоценна; но это не завершение, а совершение: эта встреча открывает новую христианскую жизнь, шаг за шагом устремляя наш земной путь к окончательной встрече (apokalypsis). Встреча с Христом уже произошла, но необходимы путь и испытания (ср. 2Фес 2,3–10), чтобы эта встреча произошла полностью.

Исходя из этого устремления к Христу воскресшему и желания встретиться с Ним, мы можем понять также глубокий смысл призвания: это надёжный путь, который позволяет нам сохранять устремлённость к небесной отчизне.

Вспомним, что Иисус сказал богатому юноше: если хочешь быть совершенным, если хочешь полноты жизни, которая у тебя уже есть в своих начальных выражениях, если хочешь жить со смыслом, который у тебя уже есть перед глазами, если хочешь жить юностью сердца, которое не может состариться, если хочешь быть совершенным, пойди, продай, что имеешь, и раздай нищим, и будешь иметь сокровище, которое на небесах, и приходи ко Мне, следуй за Мною (ср. Мк 10,17-22).

Богатый юноша не принял это предложение Иисуса, потому что его отвлекали вещи, богатство и заботы, возможно, его отвлекали мысли о семье, об ответственности за других людей, за материальные блага… Юноша не понял, что предложение Иисуса, предложение, которое Сам Христос воплотил для него, было прямым ответом на совокупность желаний его сердца, стало бы исполнением, совершенством его сердца.

Христос в тот момент, во время этой встречи, вложил в неё всего Себя, Своё сердце. Посмотрев на юношу, Он полюбил его и сказал ему: одного тебе не хватает… Все увидели Его взгляд, полный любви и предпочтения к сердцу этого юноши, но юноша ушёл. При словах Иисуса он потемнел лицом и ушёл опечаленный. Он ответил на улыбку Христа, которая зажглась, чтобы выбрать его, пригласить его, он ответил на это зрелище красоты (может ли быть в человеческом опыте что-то прекраснее, чем Бог, смотрящий на тебя с любовью?), но лицо юноши потемнело, как необъятное облако. Множество отвлекающих факторов, причём не только в отношении Иисуса, но и в отношении себя, своего собственного сердца, удушило его.

Созерцая эту сцену, я подумал о важности молчания, тишины для собственного пути. Этот юноша мог углублять взгляд Иисуса на него, любовь Иисуса к нему. А для него его молчание стало выражением решения отказаться от этого взгляда. Но в молчании всегда можно восстановить наше положение перед Иисусом. Молчание — это труд над собой против всего, что отвлекает нас, что хотело бы определить нашу свободу больше, чем наше «да» Христу, больше, чем принадлежность ко Христу, который смотрит на нас с любовью.

И ещё: Иисус дал бы исполнение, благую судьбу также материальным благам: его богатство, отданное бедным, стало бы сокровищем на небесах. Сокровище на небесах — это не просто стократная доля того, что мы оставляем для Христа. Это и стократная вечная жизнь (ср. Мк 10,29–30), возможность стать гражданами нашей небесной отчизны.

Третье выражение: «Преподобный Сергий, основав свою монашескую общину, “поставил храм Троицы как зеркало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира”».

Общение — это измерение личности, созданной по образу и подобию Бога, то есть Пресвятой Троицы. Даже когда Преподобный Сергий жил в отшельничестве, он пребывал в общении со всей Церковью.

Община монастыря показывает свою идентичность тем, что она принадлежит Христу, является Его «домом». Плод жизни общины — это единство ради свидетельства. В этом смысле все в общине являются «диаконами», теми, кто «спешит творить то, что им поручено исполнить»; и «со-ответственными», т.е. «участвующими в одном деле с Христом». Эти понятия — диакон и соответственный, сотрудник — тесно связаны между собой. Нельзя быть диаконами если мы сначала не являемся и сотрудниками. Только имея одно и то же общее дело, мы чувствуем внутреннюю острую необходимость совершать его, и, в этом смысле, служить ему, его распространению.

Чтобы соединить эти две должности, эти два действия, Лука в своём Евангелии использует интересное слово: «товарищ» (в греческом оригинале koinonoj), которое, как мне кажется, хорошо соединяет эти два значения. Koinonia, как мы знаем, означает общение. Поэтому коллегия апостолов, и монастырь, и вся Церковь есть одно единое общение, и мы спешим служить этому общению, которое существует только потому, что есть Христос. Он есть общее дело и апостолов, и наше. Его мы желаем распространять по всему миру.

И, наконец, четвёртое выражение: «От мистики до политики огромный шаг, но Преподобный Сергий сделал его, как сделал шаг от отшельничества к общежитию, отдавая своё духовное благо для братьев своих, для русской земли».

Если правда, что наша родина на небесах, то путь к ней проходит на земле. Политика, т.е. вовлечение себя и общины в общественные дела, — это благородное дело. Подлинный мистик созерцает лицо Христа в истории, в реальности. Из этого следует, что монахи не находятся как будто в «закрытом» мире, напротив, они полностью загружены в этот мир.

Хочу здесь вспомнить интересную мысль американского философа Аласдера Макинтайра, который является одним из ведущих представителей коммунитаризма в политической философии и этике. Макинтайр родился в Шотландии, получил образование в Великобритании, и с 1970-х годов работал в США, где стал одной из ключевых фигур американской философской мысли. В своей, наверное, самой известной работе «После добродетели» (After Virtue, 1981) он говорит, что святой Бенедикт не стал укреплять римскую империю, но создал монашеские общины и распространял евангельский образ жизни. Таким образом он, не намереваясь сделать это, на самом деле созидал новую цивилизацию, и вокруг его монастырей вновь рождалась жизнь, рождались города, селения, люди стали снова обрабатывать землю, объединялись в мастерские, семьи находили в монастыре опору для развития. Таким же образом Преподобный Сергий вновь возродил русскую землю.

Завершая свою краткую речь, скажу о том, что я почувствовал, созерцая Троицу Рублёва, которая теперь пребывает в Сергиевом Посаде. Троица Рублёва — это синтез тишины, паломничества (движения к цели во взаимной любви), общинной жизни, это единственная подлинная возможность свести к единству божественное и человеческое, вечность и время, быт (труд, любовь, политику) и вечность.

Спасибо за внимание!

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

(Фото Ольги Хруль)