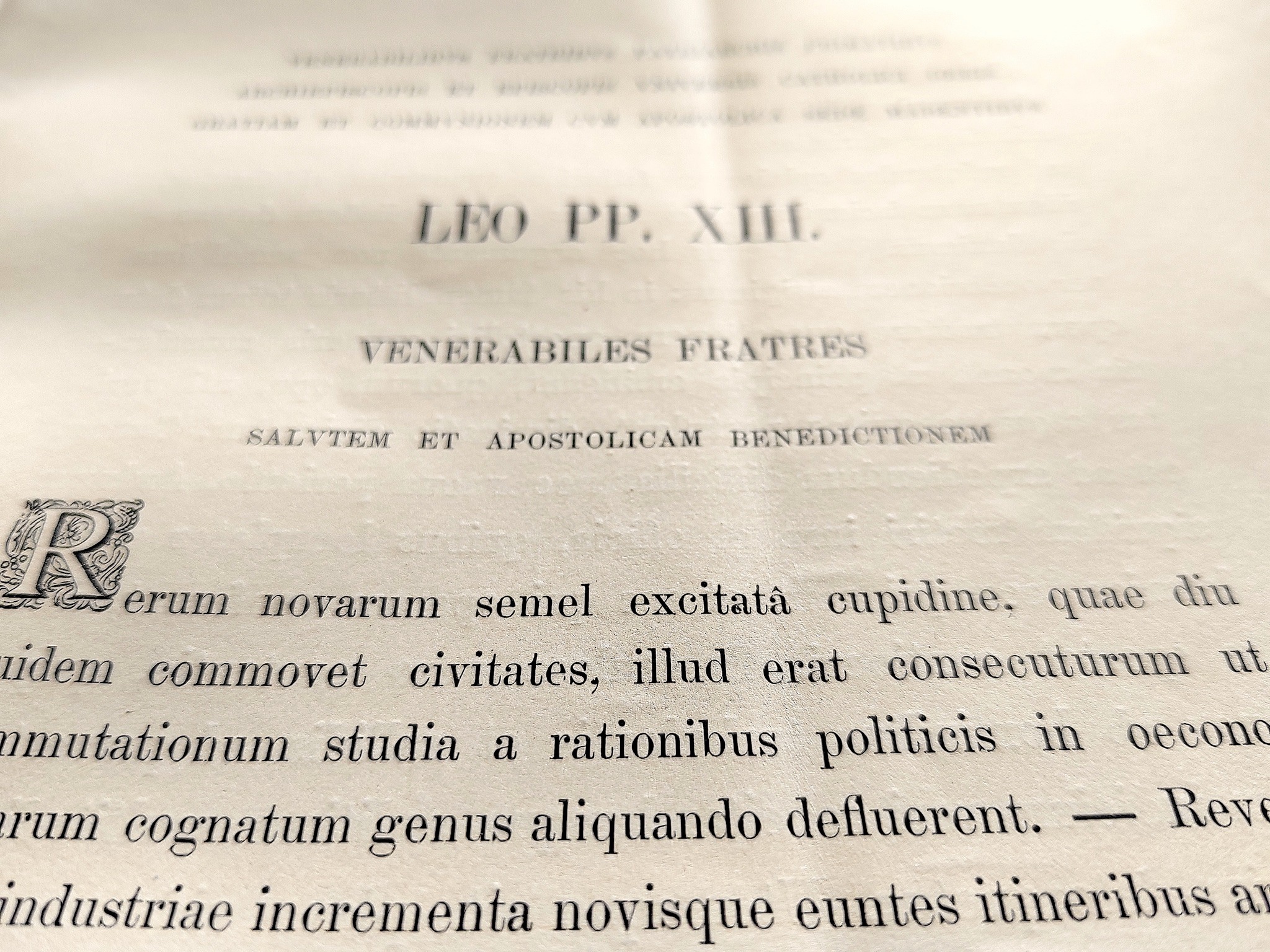

До «Rerum novarum»: пять социальных энциклик Папы Льва XIII

В апостольском послании от 1902 года, по случаю двадцатипятилетия служения на кафедре Св. Петра, Папа Лев XIII утверждает: «Горячим намерением Нашего сердца было не только просвещать умы, но и приводить в движение и очищать сердца, направляя усилия на то, чтобы в народах процветали христианские добродетели»[1]. Это желание, замечает Лев XIII, побудило его написать немало страниц по социальному вопросу. К возможному удивлению читателя в XXI веке, Понтифик напоминает, что выпустил девять энциклик (перечислены в логическом, а не хронологическом порядке), а Rerum novarum — предпоследняя в этом ряду[2], к которому Папа относит и тексты, сегодня обычно не включаемые в социальное учение Церкви, такие как энциклика Aeterni Patris о христианской философии.

Тридцать лет спустя, решив привлечь внимание католического мира к социальному учению Льва XIII, Пий XI хвалит энциклику Rerum novarum как часть большого корпуса документов, вместе составляющих «прочнейшую и неизменную основу» социальных размышлений выдающегося Понтифика[3].

Энциклику Rerum novarum Льва XIII о положении трудящихся часто считают началом современного социального учения Церкви, поворотным пунктом в папском учительстве в области политики и социологии — как по духу, так и по содержанию: в документе показана Церковь, готовая служить миру, вникая в самые неотложные политические, социальные и экономические темы своего времени.

Однако, прислушиваясь ко Льву XIII и Пию XI, мы приходим к выводу, что в подобных общепринятых рассуждениях о социальном учении Церкви упущен из виду самый глубокий смысл энциклики Rerum novarum: если она входит в состав обширного собрания текстов Папы Льва, то читать ее надо не отдельно, а как часть более масштабного проекта по взаимодействию с современностью. Иными словами, это не начало, а вершина проекта[4].

Чему нас учат остальные энциклики Льва XIII? И что позволяют понять об общем замысле? В этой статье кратко поговорим о пяти документах, предваряющих энциклику Rerum novarum, применяя к ним ключ, предложенный самим автором, а затем Пием XI, который считает, что они необходимы для желающих понять как энциклику 1891 года, так и социальное учение Льва XIII целиком. В заключение предложим несколько размышлений о природе и диапазоне католического социального учения Льва XIII. Его энциклики не только проясняют конкретный документ — Rerum novarum, но и помогают лучше понять масштаб и перспективу католического социального учения. И, судя по этим текстам, сам Понтифик надеялся, что энциклику Rerum novarum будут читать как часть более обширного наследия премудрости — нивы, которую он, по его мнению, пожал, а не засеял[5].

Эскиз для «Rerum novarum»: «Quod Apostolici muneris» (1878)

Энциклика Quod Apostolici muneris о социализме предвосхищает и Rerum novarum, и Arcanum, очерчивая тему, которую Пий XI назовет «три необходимых общества»: Церковь, государство, брак и семья; их природа, их взаимоотношения и благополучие будут неизменным предметом размышлений в энцикликах Льва XIII[6].

В этой энциклике Понтифик утверждает, что социализм распространяет ошибочное учение о власти, равенстве и свободе, предлагая радикальное уплощение общества и отрицая естественную власть во имя ложного равенства[7]. Лев XIII признает, что «все люди равны, поскольку, имея одну и ту же природу, все призваны к единому высочайшему достоинству детей Божиих»[8]; однако он не считает, что это равенство подразумевает отмену политической власти, как если бы Бог оставил людей без упорядоченной справедливости. По мнению Понтифика, отрицание власти угрожает общественному порядку вообще и браку в частности, как основанию общественного порядка.

Ближе к концу документа Папа обращается непосредственно к вопросу о трудящихся, предостерегая от угрожающей им опасности пасть жертвой социалистических чар — тут он явно переворачивает знаменитую фразу: религия — «опиум народов»[9]. Приходит на ум принцип субсидиарности, когда мы видим, как Папа призывает трудящихся искать самореализацию и счастье внутри обществ: это значит, что участь рабочих в большой мере зависит от их супружеской и семейной жизни, а также от принадлежности к профсоюзам и иным подобным ассоциациям.

Кроме того, в энциклике Quod Apostolici muneris обозначены две темы, к которым постоянно будет возвращаться Лев XIII в последующих социальных энцикликах: роль Церкви и власть идей в политике. Практические дела и политика изменчивы и конъюнктурны, тем не менее наши теоретические представления в этой области сохраняют фундаментальную важность. Поэтому Церковь непременно должна не только проговаривать, но и распространять учение, правдивое и полезное для общества.

Это краткое вступление показывает, что есть веские основания считать энциклику Quod Apostolici muneris предтечей и для Arcanum, и для Rerum novarum, а также становится понятно, почему возникла нужда в этих последующих текстах. Quod Apostolici muneris — один из первых случаев, когда Лев XIII формулирует триаду, состоящую из Церкви, государства и семьи, а потому — поворотный пункт для будущих энциклик. Папа выказывает особую озабоченность тем, что современные идеи поставили под сомнение эту триаду; традиционное учение о ней много выиграет, если его развернуть подробнее с учетом современных условий. Поэтому неудивительно, что в последующие годы Понтифик углубится в исследование этих тем, особенно брака. Так, значительный документ о браке, Arcanum, будет опубликован немногим более года спустя Quod Apostolici muneris.

Так почему же Rerum novarum появится только в 1891 году? На этот вопрос не ответишь на основании энциклики Quod Apostolici muneris. Однако можно предположить, что для Льва XIII права трудящихся — логический итог целой цепочки рассуждений. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что права трудящихся упомянуты только в заключительной части этой энциклики, а специальная энциклика, им посвященная, должна дождаться своего часа и выступить после некоторых других документов. Мы также можем утверждать, вслед за Расселлом Хиттингером, что для Льва XIII права трудящихся должны были найти свое место внутри «трех необходимых обществ», поставленных под вопрос в ходе последнего столетия.

Здесь мы видим напряжение между политической неотложностью и логическим или теоретическим приоритетом. Как замечали мыслители со времен Сократа, срочное в практической сфере может потребовать долгого и терпеливого рассуждения в теоретическом плане. Приведем в пример такие темы, как изменение климата или искусственный интеллект: эти критические вопросы нуждаются в немедленных ответах, но и требуют времени, чтобы вписаться в сетку соответствующих фундаментальных рассуждений. Социальное учение Церкви, будучи сводом знаний и мудрости о практических делах, вряд ли может избежать этого напряжения.

«Идите и научите все народы»: «Aeterni Patris» (1879)

Знакомясь с социальным учением Церкви, мы можем удивиться тому, что энциклика Aeterni Patris включена в ряд социальных документов Льва XIII. Хотя это, пожалуй, самая известная его энциклика после Rerum novarum, обычно ее относят к истории философии, а не к социальному учению Церкви. Между тем в ней Папа рассматривает темы, важные для социального учения Церкви: как о Церкви, так и о силе идей в политике. Поэтому в социальном учении эта энциклика играет основополагающую роль. В самом деле, высоко ставя томизм, Папа не только заботится о пользе для спекулятивного знания, но и задает ориентир для практического разума и для поисков общего блага.

В энциклике Aeterni Patris Лев XIII представляет Церковь как источник знания, полезного для общественной жизни[10]. Церковь не только хранилище этой мудрости, но и пространство диалога, где вера и разум встречаются в гармонии: «Вера освобождает и удерживает разум от ошибок и обогащает многими познаниями»[11]. Эта тема будет ключевой в энцикликах Льва XIII: вера и разум должны вести диалог ради общего блага. Вторая крупная тема энциклики Aeternis Patris — связь между теорией и практикой. Лев XIII, воспитанный на философии св. Фомы Аквинского, знает, что политика — это сфера практического действия, где знание обязательно должно стремиться ко благу среди изменчивых и конъюнктурных обстоятельств.

Здесь Понтифик выказывает признательность иезуиту о. Луиджи Тапарелли, одному из первых авторов журнала La Civiltà Cattolica[12]. Для отца Тапарелли, как и для Льва XIII, важность верного учения в политике и в обществе подразумевает не просто победу в спорах или приобретение теоретического знания, но пользу и помощь для общества. Это значит, помимо прочего, что ложные теории об обществе и политике не только «ошибочны», но и вредны для человека. А Евангелие и учение Церкви не только «верны», но и хороши для людей как граждан и христиан.

В свете этих соображений полезно перечитать похвалу св. Фоме Аквинскому в этой энциклике[13]. Лев особо выделяет умение св. Фомы собирать и синтезировать наследие многих мыслителей, своих предшественников, не как новатор в области идей, а как ученый, способный систематизировать и упорядочить разбросанные плоды и дары Церкви. Вдобавок то, что Аквинату блестяще удается свести воедино, представляет большую ценность для домашнего, гражданского и церковного общества: учение о свободе, власти, послушании и милосердной любви[14]. Разумеется, именно это учение, как утверждает Лев XIII в энциклике Aeterni Patris, Церковь должна преподать миру[15].

С учетом вышесказанного, Понтифик так понимает задачу Церкви в социальном порядке: напоминать миру вечные истины, когда он пытается решать конъюнктурные и изменчивые проблемы. В этой энциклике Лев XIII не радикальный новатор, имеющий вкус к знанию, а тот, кто пожинает поле, засеянное другими в ходе веков, с пользой для общества. Здесь углублена тема, завершавшая предыдущую часть: при всей остроте и неотложности проблем побуждаем мир смотреть вглубь[16].

Манифест в поддержку брака: «Arcanum» (1880)

Arcanum — важная энциклика, о которой католики, возможно, никогда не слышали[17]. Для темы брака она то же, что Rerum novarum для труда: углубленное размышление о проблемах и задачах жизни по Евангелию в современных условиях[18]. В этой энциклике звучит одно из самых емких высказываний Льва XIII о трех необходимых обществах — Церковь, государство, семья — и о диалоге между верой и разумом. С темой этого диалога Понтифик работает, начиная с Quod Apostolici muneris и далее.

По мнению Папы, брак — великий дар для Церкви, государства и семьи; он содержит в себе «богатейшие источники общественной пользы и спасения»[19]. Название энциклики, Arcanum, указывает на скрытую мудрость: от начала времен Бог дал людям знание о важности и благости брака, а полнота этого знания стала явной только в жизни Христа[20].

Однако нужда в такой энциклике — первом большом папском документе на тему брака после Тридентского Собора — возникла из-за тех, кто ставит под вопрос природу и цель брака, выступая, например, за чисто гражданское понятие брака между христианами или допуская развод[21]. Здесь тоже заметно влияние отца Тапарелли: учение о браке важно не только в теоретическом плане, но и ради блага общества.

Правильное понимание брака неотделимо от связи между верой и разумом. С самых древних времен человечество признавало абсолютную необходимость брака, но часто возникали недоразумения касательно его фундаментальных аспектов, порой с разрушительными последствиями. Церковь, благодаря Откровению, может содействовать очищению разума, поднимая его над идеологией и устремляя ко сверхъестественной благодати. Во многих отношениях эта тема занимает центральное место во всех энцикликах Льва XIII: «Хотя это Божественное обновление относится в первую очередь и напрямую к людям, утвержденным в порядке сверхъестественной благодати, все же его ценные и спасительные плоды изобильны и в естественном порядке»[22]. Вот диалог, предлагаемый Понтификом: не только проповедовать естественный закон о браке и семье, но и прояснять его, укреплять и свидетельствовать о нем через Откровение. Исследователь Расселл Хиттингер называет этот подход «двоякой педагогикой Льва XIII»: «Человек, действуя, участвует в Божественном Провидении через естественный закон и через закон Евангелия»[23].

Коллективное воображение склонно проводить четкое разделение между религией и политикой. Но христианство от своих истоков утверждает важное понятие res mixtae: предметы, напрямую относящиеся и к Церкви, и к государству. Среди них брак и семья, включая воспитание, занимают одно из первых мест[24]. Следовательно, для Льва XIII брак располагается в центре отношений между Церковью и государством и налагает принципиальное ограничение на государственную власть. Хотя Папа не принимает либеральную концепцию государства, энциклика Arcanum содержит идею ограниченного государства: оно не имеет власти определять, что такое брак и каковы его основные элементы, а только имеет власть подтверждать его[25]. Тем самым Лев XIII прокладывает путь, по которому пойдут последующие Понтифики, рассматривая государство в более инструментальном плане[26].

Даже столь краткое описание позволяет увидеть родство между Arcanum и Rerum novarum: обе энциклики посвящены одной из центральных тем церковного учения, но его практическое применение сопряжено с трудностями, которые в обеих энцикликах тоже ясно обозначены. Этот дух диалога рождается из желания Церкви разделить благость Евангелия с целым обществом — желания, питающего диалог в любую эпоху. Вот еще одна причина считать Rerum novarum логическим плодом такого рода соображений: для католиков, согласных с Львом XIII, люди живут не в радикальной изоляции — как рабочий в социалистической картине мира, — а внутри общества, прежде всего как члены семьи.

Между семьей и Церковью: «Diuturnum» (1881) и «Immortale Dei» (1885)

Послание, заключенное в энцикликах Diuturnum и Immortale Dei, заявлено во фрагменте первой из них: «Божественная добродетель христианской религии предоставила общему делу (республике) надежные основания стабильности и порядка, как только проникла в гражданские обычаи и установления. Немалый и не последний плод этой добродетели — справедливое и разумное сочетание прав и обязанностей у властителей и народов»[27].

По мнению Льва XIII, события XVIII и XIX веков поставили под угрозу как естественную политическую власть, так и Божественную власть Церкви. Он подчеркивает: если разрушена Божественная власть, многое другое ставится под сомнение. В противовес этому беспорядку Папа утверждает, что взаимоотношения между правителями и гражданами должны быть основаны на правах и обязанностях. Церковь, через свою миссию, старается укрепить то доброе и истинное, что есть в гражданском обществе, и поправить испорченное или ошибочное. Одна из задач Церкви — содействовать ограничению политической сферы. Развивая сказанное в Arcanum, Понтифик в этой энциклике предлагает тактику двойного охвата, «клещей»: государство связано обязательствами с семейной жизнью и с Церковью[28].

В основе энциклики Diuturnum лежит представление о том, что политическая власть естественна, потому что люди по природе существа политические, и им нужна власть. Недостаточно утверждать, что власть как бы спонтанно исходит от народа к правителям: она предусмотрена Самим Богом[29]. Но это не то же самое, что приписывать монархам Божественное право. Церковь, согласно Льву XIII, должна увещевать правителей властвовать кротко и справедливо, а граждан призывать ко справедливому послушанию, признавая, что у них есть обязанность не подчиняться несправедливым законам[30]. Между государством и Церковью должна быть «гармония», или «согласие». Читаем в Diuturnum, что первый плод этого согласия — свобода (libertas) Церкви исполнять свою миссию, а значит помогать обществу, а не искать первым делом себе привилегий[31]. Таким же образом, хотя в этих двух энцикликах Церковь кажется на первый взгляд, согласно «моделям» кардинала Эвери Даллеса, преимущественно институцией, она заботится прежде всего не о самосохранении, но о своей миссии во благо всему обществу, а не только христианам[32].

Этот дух служения движет Львом XIII и тогда, когда он описывает отношения между Церковью и государством: опять-таки главная тема не права и привилегии Церкви как таковой, а брак и семья как res mixtae и свобода Церкви защищать эти фундаментальные блага[33].

В обеих энцикликах Понтифик отвергает грубую концепцию народного суверенитета, о которой пишет так: «Она отлично годится, чтобы расточать лестные заявления и воспламенять великие страсти, но на самом деле не имеет ни разумного основания, ни достаточной силы, чтобы обеспечить устойчивый и спокойный общественный порядок»[34]. Эта формулировка созвучна сказанному в Quod Apostolici muneris о привлекательности социализма для рабочих; Папа дает понять, что проблема в обоих случаях заключается, по крайней мере отчасти, в льстивой риторике демагогов.

Читаем «Rerum novarum» и социальное учение Церкви

Завершим тремя соображениями о сопоставлении этих пяти энциклик с Rerum novarum.

Во-первых, это сопоставление помогает выявить ключевые вопросы и темы Rerum novarum, которые подняты и в других энцикликах Льва XIII, но их важность может ускользнуть от того, кто не знаком со всей совокупностью текстов этого Понтифика. Приведем очевидный пример. В Rerum novarum рассмотрены: тема трех необходимых обществ, включая брак и семью (ср. № 12; 46); связь между ложными теориями и ошибочными социальными практиками (ср. № 17–18); двоякая педагогика веры и разума (ср. № 7–12; 21; 41, сюда входят эсхатология и размышление о субботе); учительная роль Церкви (ср. № 2; 16; 21; 25; 26; 63); участие в ассоциациях и субсидиарность (ср. № 48 и последующие). Чтобы лучше понять Rerum novarum, нужно пересмотреть общепринятые толкования в свете этих тем.

Во-вторых, это сопоставление позволяет в более широкой перспективе увидеть проект Льва XIII. В основании проекта — три необходимых общества и их отношения, включающие как устойчивые, так и конъюнктурные элементы. Какого бы мнения Лев XIII ни придерживался по конкретным социальным вопросам, оно всегда связано с их влиянием на благополучие трех обществ. В этих обществах правильные теории и учения должны быть не только восприняты, но главное — воплощены в реальной жизни, укорененные в истине о человеке и Боге. Беря за основу семью и супружескую жизнь и воспринимая Церковь как хранилище мудрости, Папа предлагает «клещи» — двойной охват: государство должно уважать и защищать права, авторитет и цели как семейной жизни, так и Церкви.

Третья группа выводов относится к устойчивым точкам напряжения в социальном учении Церкви: на их исчезновение Лев XIII не рассчитывал. Первая точка жизненно важна для политической философии: вопросы, самые срочные с практической или политической точки зрения, не всегда приоритетны в логической цепочке. Мы увидели, например, что для Льва XIII права трудящихся, сколь бы ни были важны, должны быть помещены в рамки трех необходимых обществ. Второй ряд соображений относится к диалогу между верой и разумом. Для Льва XIII большая часть социального учения Церкви основана на естественном законе и в принципе постижима одним только разумом, но по многим причинам — в их числе слабость воли и разума — Церковь зачастую должна помогать обществу понять истину о человеке. Третий ряд точек напряжения связан, по-видимому, с res mixtae, то есть с теми сферами социальной жизни, которые напрямую затрагивают и Церковь и государство. Причем эту проблему не решил современный переход от пары «Церковь и государство» к паре «отдельный верующий и государство».

Папа Лев XIII вряд ли надеялся, что эти размышления претворятся в прямые указания для государственной политики. Но, приняв во внимание более широкую подборку его писаний, мы яснее увидим, как он представлял себе общественную жизнь.

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Лев XIII, Апостольское послание Vigesimo quinto anno, 19 марта 1902 г.

[2] Этьен Жильсон успешно развивает эту тему в работе The Church Speaks to the Modern World: The Social Teachings of Leo XIII, Garden City, NY, Image Books, 1954, 23–25 (in it. La Chiesa parla al mondo moderno. L’insegnamento sociale di Leone XIII, Cinisello Balsamo [Mi], San Paolo, 1991).

[3] Ср. Пий XI, Энциклика Divini illius Magistri, 31 декабря 1929 г., № 51 (нумерация в этом и других текстах Льва XIII, за исключением Rerum novarum, взята из английского перевода).

[4] Ср. M. J. Shuck, Early Modern Roman Catholic Social Thought, 1740–1890, в K. R. Himes et Al. (edd.), Modern Catholic Social Teaching: Commentaries and Interpretations, Washington D.C., Georgetown University Press, 2005, 112.

[5] Ср. F. R. Hittinger, On the Dignity of Society, Washington D.C., Catholic University of America Press, 2024, c. 4–5.

[6] «Единственное действенное средство против зла, наводняющего общество, — возвращение к христианским принципам», а это, в свою очередь, означает, «что у Церкви должна быть свобода возвещать их народам» («Возвращение ко христианским принципам» в Civ. Catt. 1879 I 394).

[7] Ср. É. Gilson, The Church Speaks…, цит., 15–20; 55; 58; Лев XIII, Энциклика Libertas, 20 июня 1888 г.

[8] Лев XIII, Энциклика Quod Apostolici muneris, 28 декабря 1978, № 5.

[9] Ср. там же, № 11.

[10] Энциклику Aeterni Patris (4 августа 1879 г.) можно читать параллельно с еще одной энцикликой, которую Лев XIII цитирует в апостольском послании Vigesimo quinto anno от 1902 г.: речь идет о Sapientiae christianae (10 января 1890 г.). Ср. É. Gilson, The Church Speaks…, цит., 245–247.

[11] Лев XIII, Aeterni Patris, № 9; ср. № 4–5; 10.

[12] Ср. T. C. Behr, Social Justice & Subsidiarity: Luigi Taparelli and the Origins of Modern Catholic Social Thought, Washington D.C., Catholic University Press of America, 2019. Хотя для этой статьи интерес представляют отношения между о. Тапарелли и Папой Львом XIII, отметим, что еще один иезуит из журнала La Civiltà Cattolica, советник Понтифика, о. Маттео Либераторе, был главным редактором энциклики Rerum novarum. Ср. F. Dante, Storia della «Civiltà Cattolica» (1850–1891). Il laboratorio del Papa, Roma, Studium, 1991, 87–114; G. Sale — A. Spadaro, Il coraggio e l’audacia. Da Pio IX a Francesco, «La Civiltà Cattolica» raccontata da dodici papi, 1850–2016, Milano, Rizzoli, 2017, 58.

[13] Ср. Лев XIII, Aeterni Patris, № 18; 29.

[14] Ср. там же, № 31.

[15] Ср. J. K. A. Smith, What to Expect from an Augustinian Pope, в America (www.americamagazine.org/faith/2025/05/12/smith-augustinian-pope-leo-250662), 12 мая 2025 г.

[16] Ср. F. R. Hittinger, On the Dignity of Society, цит., 136 сл.; G. Kaplan, Faith and Reason through Christian History: A Theological Essay, Washington D.C., Catholic University of America Press, 2022, 231–235.

[17] Ср. H. A. Rommen, The State in Catholic Thought: A Treatise on Political Philosophy, Providence RI, Cluny Media, 2016 [1945], 535–541.

[18] Ср. Лев XIII, Энциклика Arcanum divinae, 10 февраля 1880, № 2.

[19] Там же, № 26. Ср. Del matrimonio secondo l’idea liberalesca, в Civ. Catt. 1880 I 652, где говорится о «неколебимом фундаменте домашнего здания — святости бракосочетания».

[20] Ср. Лев XIII, Arcanum, № 2–5.

[21] Ср. там же, № 16–20; 28–32.

[22] Там же, № 3.

[23] F. R. Hittinger, On the Dignity of Society, цит., 132.

[24] Ср. Лев XIII, Arcanum, № 35–36; ср. Его же, Энциклика Immortale Dei, 1 ноября 1885 г., № 13.

[25] Ср. Его же, Arcanum, № 19; J. C. Murray, Leo XIII: Two Concepts of Government, в Theological Studies 14 (1953) 551–567.

[26] Ср. F. R. Hittinger, The Problem of the State in Centesimus Annus, в Fordham International Law Journal 15 (1991) 952–996; H. A. Rommen, The State in Catholic Thought, цит., 799.

[27] Лев XIII, Энциклика Diuturnum, 29 июня 1881 г., № 3; ср. Civ. Catt. 1885 I 506–515; 601–614.

[28] Кардинал Йозеф Ратцингер утверждал в 1981 г.: «Вот первая услуга, какую христианская вера оказывает политике: освобождает человека от иррациональности политических мифов […], стоя на позициях трезвости» (J. Ratzinger, Chiesa, ecumenismo e politica. Nuovi saggi di ecclesiologia, Cinisello Balsamo [Mi], San Paolo, 1987). Позже, будучи Папой, он развил эту тему в речи в Вестминстерском зале в 2010 г.: ср. Бенедикт XVI, Обращение ко гражданским властям, Westminster Hall (Londra), 17 сентября 2010 г. (www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html).

[29] Ср. Лев XIII, Diuturnum, № 11.

[30] Ср. Его же, Энциклика Immortale Dei, 1 ноября 1885 г., № 26.

[31] Ср. H. A. Rommen, The State in Catholic Thought, цит., 531–534.

[32] Ср. Лев XIII, Immortale Dei, № 10; 27; A. Dulles, Models of the Church, New York, Image Books, 2002, 26 сл.

[33] Ср. Лев XIII, Immortale Dei, № 27.

[34] Там же, № 37.

Уильям МакКормик SJ

Источник: La Civiltà Cattolica