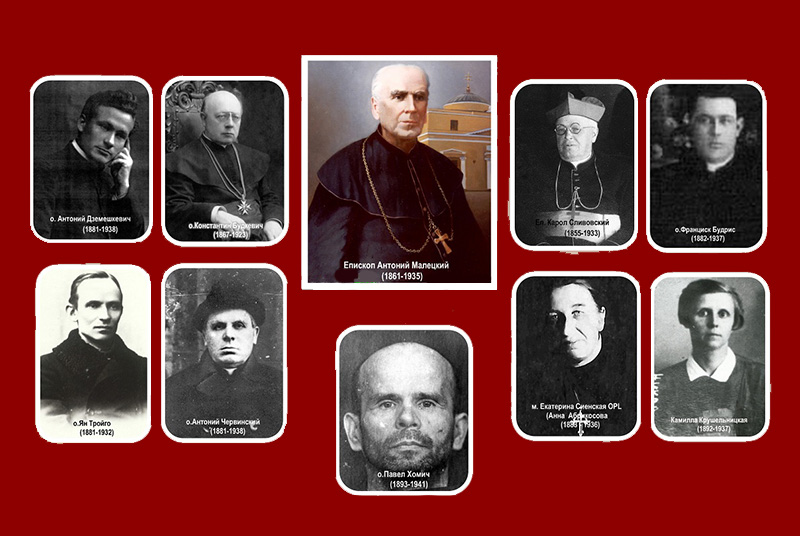

«Мученичество и свидетельство: любовь-общение как ось опыта новомучеников ХХ века». (Доклад архиепископа Павла Пецци)

Доклад Архиепископа Павла Пецци в Санкт-Петербурге на церемонии закрытия епархиальной стадии процесса беатификации епископа Антония Малецкого и 9 сподвижников — католических новомучеников России ХХ века.

Свидетельство новомучеников ХХ века, на мой взгляд, говорит нам в первую очередь о глубокой связи их подвига с тайной общения, а также и обществом, в котором эта тайна исполняется.

Как известно, Советская власть и, в частности, органы госбезопасности, стремились к тому, чтобы (ложно) обвинить верующих людей в преступлениях против государства и таким образом свести на нет влияние веры на общество. Однако вера всегда, неизбежно, является также суждением о мире и обществе, в которых живут верующие. Их чувство веры не обращено «против» чего-то или кого-то, а «за» утверждение Иисуса Христа, воскресшего и присутствующего среди обстоятельств истории: «И будете Мне свидетелями … даже до края земли» (Деян 1,8). Как сам Иисус есть свидетель верный (ср. Откр 3,14), так и Его ученики должны стать верными Его свидетелями.

И действительно, если христианство — это весть о том, что Тайна облеклась в человеческую плоть, то оно в каждый момент своей истории живёт как суждение о настоящем. То, что делает христиан свидетелями Христа, вплоть до мученичества, подразумевает суждение о настоящем, о тех обстоятельствах, которые они переживают в истории.

Вот почему чувство веры христианина позволяет ему жить в любых условиях, никогда не ассимилируясь с этими условиями.

На протяжении последних нескольких столетий христианство, как об этом говорят многие богословы и философы, постепенно утрачивало связь с реальной жизнью человека, переставало быть реальных центром его привязанностей; оно становилось подобно «змеиной коже», которая постепенно слезает, превращаясь в формальность, норму, пустой обряд или набор поверий.

Напротив, для мученика вера — это вопрос жизни или смерти («Милость Твоя лучше, нежели жизнь»! Пс 62,4), это ответ на вопрос о существовании. В Католической Церкви, особенно со времен Второго Ватиканского Собора, но наверно и не только в ней, очень много говорят о том, что вера отделена от жизни, и о необходимости новой встречи между этими двумя реалиями. Но только в постоянном понимании и переживании христианского события эти два слова — вера и жизнь — перестают быть просто терминами, частью какого-то жаргона, неспособного указать человеку путь, по которому он мог бы идти.

Я говорил о попытках НКВД дискредитировать свидетельство христиан и, поэтому, лишить мученичество его значения. Даже если это может показаться странным, я тем не менее хочу определить эти попытки словами «спиритуализм» или «абстракция», а также и «бюрократия».

«Спиритуализм» не означает, что НКВД вдруг стало «религиозной» организацией, хотя и иного рода, противоположного христианству. Конечно, нет. «Спиритуализм», о котором я говорю, сводит христианство лишь к индивидуальным отношениям человека с (каким-то нереальным с точки зрения НКВД) божественным духом, лишая таким образом свидетельство верующего связи с реальной жизнью человека и всего общества. В этом смысле можно также говорить об абстрагировании, т. е. попытке свести христианство лишь к абстрактным идеям.

Кстати, этот риск абстрагирования существует не только во время гонений, но и когда, например, жизнь Церкви и её свидетельство пытаются свести к церковным собраниям, конференциям, речам, когда пастырская деятельность воспринимается абстрактно, как направленная на других людей, желательно максимально от нас удалённых. В таком случае осознание собственной ответственности свидетельствовать о Христе сводится к нулю.

С другой стороны НКВД максимально использовала бюрократические приемы, отчасти для того, чтобы оправдать свои действия. В некоторых протоколах допросов этот бюрократизм очень заметен. Длинные и запутанные протоколы были нужны для того, чтобы обвиняемый потерял из виду, что его судят именно из-за его веры, из-за свидетельства о ней. Все эти протоколы сосредоточены на том, чтобы вызвать у обвиняемого ложную убеждённость, будто он действительно нарушил какие-то законы, или дискредитировал Государство и его практически абсолютные права.

Так, что, как написал впоследствии Нобелевский лауреат Чеслав Милош, «пусть думают о том, чтобы пить кофе и гоняться за бабочками. А тому, кто любит res publica, отрежут руку».

Другой аспект времён преследований — это стремление лишить любой красоты свидетельство о христианстве, пережитом в реальном опыте общения, общины. А без этой красоты реального общения — ради чего свидетельствовать о христианстве? Ради чего оставлять всё и следовать за Христом? То, чему противодействовал НКВД, — это осознание принадлежности к живому, конкретному организму, благодаря которому человек переживает в своей жизни величие и красоту принадлежности Христу.

Другими словами, мы можем сказать, что для мучеников миссия, то есть сознание того, что они посланы в общество свидетельствовать о красоте и доброте жизни во Христе, — это постоянное измерение их жизни. Их свидетельство питалось общением, даже если физически они не имели возможности жить нормальной жизнью церковной общины. Очень трогательны в этом смысле свидетельства из лагерей, особенно с Соловков: переживаемое на опыте общение преодолевало границы разных Церквей — настолько, что совершенно справедливо говорится об экуменизме мученичества. Лагерное начальство понимало эту силу, так что даже если богослужения разрешались, то принадлежавшим к разным Церквам запрещали молиться и служить вместе.

Однако эти мученики, эти новые апостолы ХХ века, сумели установить новые отношения между собой, так что они могли проповедовать Евангелие, могли изгонять демонов страха, одиночества, и также, по крайней мере в некоторых случаях, — предательства.

Опыт единства новомучеников с Христом и между собой предлагает нам конкретный пример, в котором воплощен подлинный образ христианской жизни, как и возможность миссионерства в любых обстоятельствах.

Почти 30 лет назад в то время ещё кардинал Ратцингер в интервью, опубликованном под названием «Соль земли», говорил об образе жизни будущих общин, который похож на тот опыт общения в лагерях, как о способе жить христианством и свидетельствовать о нём в условиях утраты христианской реальности, в обстановке всеобщей усталости, которая не позволяет больше увидеть красоту и даже саму потребность человека в вере (ср. J. Ratzinger, Il sale della terra, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1997).

Разумеется, так происходит не везде, однако есть риск, что Церковь перестанет быть миссионерской и станет заниматься лишь самой собой.

В этой связи я хотел бы упомянуть о об одном тексте, который назвается «Открытое письмо западным христианам» (J. Zvěřina, Lettera ai cristiani d’Occidente, in L’esperienza della chiesa, Jaca Book, Milano 1977). Автором этого письма был Йозеф Звержина (1913–1990), один из выдающихся чехословацких богословов. Обращаясь к христианам запада, он писал в 70-е годы прошлого века:

«Братья, вы претендуете на то, что приносите пользу Царствию Божьему, перенимая, насколько это возможно, saeculum (светский менталитет), его жизнь, его слова, его лозунги, его образ мышления. Но, пожалуйста, подумайте, что значит принять это слово. Может быть, это значит, что вы постепенно в нем заблудились? К сожалению, похоже, именно это и произошло.

Теперь нам трудно найти и различить вас в этом вашем странном мире. Мы, вероятно, все еще узнаём вас, так как этот процесс занимает много времени, ведь вы ассимилируетесь с миром, медленно или быстро, но всегда с опозданием. Мы благодарны вам за многое, практически за всё, но в чем-то мы должны отличаться от вас. У нас есть много причин восхищаться вами, поэтому мы можем и должны обратиться к вам с этим предостережением.

«И не сообразуйтесь с веком сим, — говорит апостол Павел — но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная — καὶ μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθαι τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον» (Рим 12, 2). Не сообразуйтесь! Me suschematizesthai! Как хорошо в этом слове показан вечный глагольный корень: schema. Одним словом, любая схема, любая внешняя модель — это пустота.

Мы должны желать большего, внушает нам апостол: «Измените ваш образ мышления на новую форму!». Metamorfousthai te anakainosei tou nous. Как выразителен и пластичен греческий язык апостола Павла! Схеме или форме (morfe) противостоит изменение формы, преображение (metamorfe). Но это изменение происходит не согласно какой-то модели, которая и так давно уже вышла из моды; но представляет собой полную новизну со всем её богатством (anakainosei). Меняется не словарь, а смысл (nous).

Следовательно, речь не идет о радикальном протесте, о десакрализации, секуляризации, потому что всего этого всегда мало по сравнению с христианской новизной (anakainosei).

Поразмыслите об этом, и вас покинет ваше наивное восхищение революцией, маоизмом, насилием (на которое вы в любом случае не способны). Ваш критический и пророческий энтузиазм уже принёс добрые плоды, и мы не можем вас за это осуждать. Мы только замечаем и искренно говорим вам, что мы больше ценим спокойный и рассудительный вопрос апостола Павла: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Исследуйте самих себя. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» (2Кор 13,5). Мы не можем подражать миру именно потому, что мы должны судить его, не с гордостью и превосходством, но с любовью, так, как Отец возлюбил мир (ср. Ин 3,16) и поэтому произнёс над ним Свой суд.

Мы должны не просто думать (fronein), тем более не слишком много думать о себе (huperfronein), но мыслить мудро (sofronein; ср. Рим 12,3). Быть мудрыми, чтобы быть способными различать знамения воли Божией и Его времени. Не о том, что является лозунгом в данный момент, но о том, что благо, что угодно Богу, и что совершенно.

Мы пишем вам, мудрым, как неразумные, вам, сильным, как слабые, и как несчастные вам, еще более несчастным! И это — неразумно, ибо среди вас наверняка много замечательных мужчин и женщин.

Но именно из-за того, что есть такие люди, надо писать неразумно, как учил апостол Павел, повторяя слова Иисуса: Отец утаил мудрость от тех, которые думают, что очень много знают (ср. Лк 10, 21)».

Отец Йозеф, автор этих строк, был «мучеником», даже если он и не умер в тюрьме или в лагере, в которых провел 15 лет. Он умер в Канаде, куда смог выехать только в 90-е годы прошлого века. Но его вопрос остаётся в силе и для нас сегодня.

Каким образом возможно такое свидетельство, готовое дойти и в наше время до самого мученичества? Через общину, через структуру такой компании, — если можно так выразиться, — которая позволила бы христианину участвовать в «апостольской жизни».

Сегодня, как и во времена гонений, может показаться, что мы подобны маленьким лодкам в мирском океане, маленьким огонькам в тёмной ночи. Нам необходимо быть уверенными в том, что с нами произошло, чтобы мы были, подобно апостолам, уверенными перед лицом религиозных и гражданских властей того времени: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян 4,19–20). Поэтому, нужно подпитывать эти огоньки «маслом» веры и любви, нужно поддерживать эти лодки в их скитании опытом дружбы с Богом и с людьми.

Итак, можно сказать, что мученичество — это свидетельство о том, что или кого мы встретили. И это свидетельство всегда является сопереживанием жизни, а не просто словами.

Даже когда свидетельство сводится к слову, то по тону, по интонации, с которой оно произносится, по пылу, который им движет, это всегда сопереживание другому. Оно всегда стремится постичь сердце другого, то есть узнать его истинные потребности, его истинное ожидание. И это воскрешает к жизни народ (ведь народ может состоять и из трёх человек). И поэтому весть оказывается уже не просто словесным призывом, а присутствием народа, который возвещает причину своего существования.

Миссия — это провозглашение новой близости Божией благодати, близости милосердия и прощения, которое сам Христос, воскресший и присутствующий, осуществляет через Своих учеников, христиан, отдающих себя в жертву ради того, чтобы другие люди встретили Христа и созидали новые, прочные отношения между собой.

В своей последней энциклике, недавно опубликованной и на русском языке, Папа Франциск пишет: «Святой Иоанн Павел II объяснил, что если мы приносим себя [в жертву Богу] вместе с Сердцем Христа, то «на руинах, нагроможденных ненавистью и насилием, может быть построена цивилизация желанной любви, Царство Сердца Христова». Это, конечно, подразумевает, что мы способны «соединить сыновнюю любовь к Богу с любовью к ближнему»: таково «истинное возмещение, которого требует Сердце Спасителя».

На руинах, в которые мы превращаем этот мир своими грехами, мы призваны вместе с Христом строить новую цивилизацию любви. Вот каково возмещение, которого ожидает от нас Сердце Христово. Посреди катастрофы, вызванной злом, Сердце Христово нуждается в нашем сотрудничестве, чтобы восстановить добро и красоту (Dilexit Nos 182).

И ранее Папа утверждает: «Sensus fidelium [разумение верных] ощущает, что здесь есть нечто таинственное, выходящее за рамки нашей человеческой логики, и что Страсти Христовы — это не просто событие из прошлого, но что мы можем участвовать в них посредством веры.

Благочестиво размышлять о крестной жертве Христа — это нечто большее, чем просто вспоминать о ней. Это убеждение прочно укоренено в богословии.

К этому добавляется также осознание нашего греха, который Христос понёс на Своих израненных плечах, и нашей несостоятельности перед лицом столь великой любви, всегда бесконечно нас превосходящей (Dilexit Nos 154).

К этому я хотел бы добавить несколько замечаний.

Во-первых, нужно учитывать, что сообщить можно только то, что является нашим внутренним опытом, то есть как раз именно свидетельством. То есть, единственное, что мы можем сообщить, — это опыт, который мы приобрели внутри себя, опыт ответа на наши глубочайшие потребности. Именно наш человеческий опыт является основанием нашей возможности осмысленно разговаривать с другими людьми.

Во-вторых, то о чём мы свидетельствуем, имеет разное значение для каждого человека, которому мы хотим передать нашу веру, то, что мы видели и слышали. И это значит, что мы не можем по-настоящему встретить другого человека, не принимая всерьёз потребности его сердца. Наше свидетельство должно предоставить христианский опыт другому человеку так, чтобы он в рамках своего существования смог бы понять, откуда исходит то, что он видит в нас, и чтó то, что он видит в нас, может означать для него.

В-третьих, следовательно, свидетельство обращается к свободе личности, к тому, что является её важнейшим центром, чтобы пробудить в ней (о)сознание и инициативу. В этом смысле весть о христианстве — это встреча двух свобод, обращение одной личности к другой. Каждый из нас призван размышлять о том, что конкретно это означает в наших обстоятельствах.

В-четвертых, необходимо, чтобы христианское возвещение заключало в себе, помимо свободы, также деятельность и конкретность, в которые мы предлагаем человеку вовлекаться. Следовательно, свидетельствовать значит говорить людям о своём знакомстве с Христом и о стремлении к Его царству на земле, и также привлекать их к чуду общения Церкви, которое по благодати, конкретно существует в нашей жизни.

Это то понимание ближнего, о котором говорил Христос. Кто такой наш ближний? Это тот, через кого Христос хочет научить меня тому, что я призван переживать вместе со всеми.

Это очень важная сторона дела. Свидетель призван, прежде всего, распространять опыт общения, приобретённый в совместной жизни. А «жить с» должно становиться «действовать с», «действовать совместно». Если отсутствует опыт общения, то каждый действует по-своему, как считает нужным, но в итоге это только самоутверждение. Из этого мы понимаем важность послушания новомучеников. Послушание является условием подлинного единства.

Как бы то ни было, это свидетельство вплоть до мученичества поддерживает надежду людей в той мере, в которой оно говорит о дружбе, потому что быть христианами значит принять дружбу Христа и разделить жизнь с теми, кто сообщает нам Его присутствие. И следовательно свидетельство заключается в то, чтобы способствовать распространению этой дружбы. Миссия — это сообщение об этой дружбе. Она реализуется очень просто, как говорит об этом Иисус в Евангелии: о том, что вы услышали шепотом, вы будете кричать с крыш. То есть вам предстоит свидетельствовать о том, чего вы сами до конца не понимаете, и тем не менее очевидно, что вы это пережили.

Ещё одно слово об экуменическом опыте новомучеников. Экуменизм — это не идеология терпимости, а опыт христианской любви. Как известно экуменизм означает кафоличность, то есть такую позицию, такой взгляд, который тот, кто принадлежит Христу, может обращать на всё.

Таким образом экуменический, или культурный, или миссионерский динамизм, — это на самом деле одно и то же, это динамизм личности в её отношениях с другими личностями и вещами. Он рождается из желания, чтобы другие могли участвовать в том, что произошло со мной, даже если это желание может выражаться просто во взгляде, полном надежды, которым я смотрю на них, на их жизнь, потому что и они являются частью замысла, исходя из которого Бог сотворил мир и спасает его.

«Во все времена Христос призывает людей (свидетелей, мучеников) к тому, чтобы рассчитывать исключительно на Него, оставить всё и быть полностью в Его распоряжении, и тем самым в распоряжении других: создавать оазисы бескорыстной любви в мире, где так часто рассчитывают лишь на власть и деньги. Мы благодарны Господу за то, что во все века Он даровал Нам мужчин и женщин, которые ради Него оставили всё остальное, став сияющими знамениями Его любви!» (Бенедикт XVI, Проповедь в Кафедральном соборе святого Стефана, Вена, 9 сентября 2007 г.).

Свидетельство, доходящее до мученичества, — это любовь. Любовь Христова объемлет нас! Нам необходимо вновь ощутить то пламя, о котором говорит апостол Павел в пятой главе Второго Послания к коринфянам: любовь Христова объемлет нас, потому что если кто умер за всех, то умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего (ср. 2Кор 5,14–17). Любовь Христова объемлет нас, и память о ней определяет содержание всего, что движет нашей жизнью.

Страстное томление, которое вызывает в нас эта любовь, заставляет нас участвовать в том, ради чего Христос явился, умер и воскрес: чтобы все живущие жили уже не для себя, но для умершего за них и воскресшего: это ли не экуменизм в самом точном его смысле? Поэтому то самое страстное томление, укрепляемое памятью о любви Христовой, и должно быть всем, чего мы желаем и ради чего живём. Жизнь становится тоскливой и скучной, если это томление отсутствует, если нет ясной цели, ради которой всё существует: чтобы все, живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.

Поскольку всё сказанное не является лишь итогом теологического рассуждения, но тем, что сообщает нашему разуму и нашему сердцу разум и сердце Христа, тем, что сообщает нашему человеческому опыту опыт Христа, то пусть эти размышления станут просьбой, молитвой, которую я обращаю к Святому Духу, ко Христу, чтобы Он передал нам это томление любви, и чтобы вся наша жизнь стала целью, ради которой Он пришёл.

23 мая 2025 г.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве