Как художник может изобразить Воскресение. Вера в невидимое

Новый Завет использует в описании Воскресения Христова выражения отрицания, например, для объявления женщинам, пришедшим к Его гробу: «Его нет здесь — Он воскрес» (Мф 28, 6; ср. Мк 16, 6; Лк 24, 6). Неудивительно, поэтому, что самый старый иконографический способ этого сюжета воспроизводит смысл этого «не-описания»: это так называемое visitatio sepulchri, посещение благочестивыми женщинами пустого гроба, тема, широко распространённая в сакральном искусстве V-VI веков и использовавшаяся вплоть до конца средневековья. Знаменитый раннехристианский рельеф из слоновой кости сочетает visitatio sepulchri с Вознесением Христа, о котором в Евангелии от Марка сказано, как будто оно на самом деле произошло вскоре после Воскресения; рельеф из слоновой кости включает в себя любопытную деталь: Пётр, Иаков и Иоанн сидят, задремавшие, на склоне холма, по которому Христос поднимается с помощью Отца, чья рука появляется с неба. Смысл, кажется, заключается в том, что слава, открываемая этим трём ученикам в Преображении, окончательно осуществляется лишь в Воскресении-Вознесении Спасителя.

С четырнадцатого по шестнадцатый век было обычаем изображать физический выход Христа из могилы, – событие, которое художники представляли в самых разных формах: как поспешное бегство, как спокойное преодоление, как прибытие через страдание, как кроткое восхождение или как взрыв жизненной энергии. Это новая пластичность в интерпретации темы обусловлена, по крайней мере, частично, влиянием священного театра той эпохи, который для сцены Воскресения предусматривал выход из-под сцены через люк актёра, который играл роль Христа. В других случаях, особые сценические машины использовались для вознесения Христа, и Джованни Беллини (как Донателло до него и Маттиас Грюневальд после), кажется, намекает на этот действительно «специальный» эффект, который позволял людям видеть возносящегося Христа.

Отношения священной драмы с иконографией Воскресения требует размышления. Сценография средневекового зрелища, порой, кажется, формируется образами, но иногда кажется, что она формирует их сама. Она имеет свою собственную власть, и как образы, – она рождается из Писания. Но в некотором смысле, и само Писание, несмотря на запрет на изображения божественного лика и человеческих лиц, окружает историю Воскресения сценической атмосферой. После рассказал о смерти и погребении Иисуса, например, Марк говорит: «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.

И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: ‘кто отвалит нам камень от двери гроба?’. И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: ‘не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам’. И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись» (Мк 16, 1-8).

В дополнение к присущей ему драматичности, этот текст также полон театральных элементов: он имеет подробный перечень персонажей, определяет точное место и время, оснащен мотивом, диалогом, развитием действия. Он достигает своей кульминации неожиданной вестью о том, что Иисус, Которого ищут женщины, «воскрес, Его нет здесь» – это один из моментов, проиллюстрированный на знаменитом алтарном образе «Маэста» Дуччо ди Буонинсеньи, выполненный им для собора Сиены между 1308 и 1311 годами – и переходит в следующую сцену с приказом идти и рассказать другим, что Иисус предваряет их в Галилее, и что они увидят Его там. Текст завершается в атмосфере священного ужаса: женщины молчат, дрожат, бегут: остаётся только тишина и пустая сцена, освещённая отныне высоко стоящим солнцем нового «дня после субботы».

К этому самому древнему и простому свидетельству посещения гроба, приведённому в Евангелии от святого Марка, другие синоптические Евангелия добавляют впечатляющие детали. В Евангелии от Матфея земля сотрясается, и «юноша» становится Ангелом, сошедшим с небес, сидящим на камне, закрывавшем вход в гробницу. «Вид его был, как молния, – пишет Матфей, – и одежда его бела, как снег» (Мф 28, 1-10). В Евангелии от Луки, женщин две, а не три, но они видят «двух мужей в одеждах блистающих» (Лк 24, 1-12). Святой Иоанн, вместо этого, описывает глубоко личный момент: ко гробу идёт одна Мария Магдалина и, по крайней мере, сначала она стоит там и плачет, не видя никого, только отваленный камень (Ин, 20, 1).

Во всех четырех вариантах, однако, эта сцена имеет решающее значение. После медленного, почти ритуального сказания о Страстях, Смерти и погребении – когда уже читатель или слушатель погрузился в глубокую скорбь, как те, кто носит траур, – вдруг чёрная завеса разрывается, история смерти прерывается, и «на рассвете дня» вдруг доносится непонятная, невозможная весть. Могила, из печальной реликвии конца, становится знаком надежды на то, что начинается, знаком побеждённой смерти, и жизни, которая восходит незаметно, как заря.

Весь опыт веры христианина достигает апогея в этом событии, и не случайно священная драма на Западе зародилась как попытка выразить его с помощью зримых образов. В монастырях десятого века, в конце третьего утреннего часа в пасхальное воскресенье, в то время, как в предрассветной полутьме певцы исполняли респонсорий Cum transisset sabbathum, несколько священников, облачённые в ризы, начинали короткую и впечатляющую драматическую сцену, изображая благочестивых женщин перед гробом. Quid revolvet nobis lapidem ad hostiomonumenti? – вопрошали они: «Кто отвалит нам камень от гробницы?». И диакон, который играл роль ангела, стоя за алтарем (который служил гробницей), спрашивал у «женщин»: «Quem quaeritis in sepulchro,Christicolae?». Они отвечали: «Jesum Nazarenum crucifixum, o Coelicola» – «Кого вы ищете в гробнице?»; – «Иисуса Назарянина распятого».

Затем наступал долгожданный момент, звучала весть: «Non est hic!»; то есть, ангел провозглашал тайну: «Он не здесь!». И тогда священники, игравшие роль «женщин», кадили алтарь-гробницу, в то время как ангел повелевал: «Ite, nuntiate quia surrexit de sepulchro!» – «Идите и объявите, что Он воскрес из гроба». Повинуясь, священники обращались к монахам в хоре под алтарем, пели торжественно антифон Surrexit Dominus de sepulchro, qui pro nobis pependit in ligno. Alleluja! Наконец, настоятель вставал среди «женщин» перед алтарем, чтобы петь Te Deum, в то время как по-праздничному звонили в колокола. Затем совершали торжественную евхаристическую литургию.

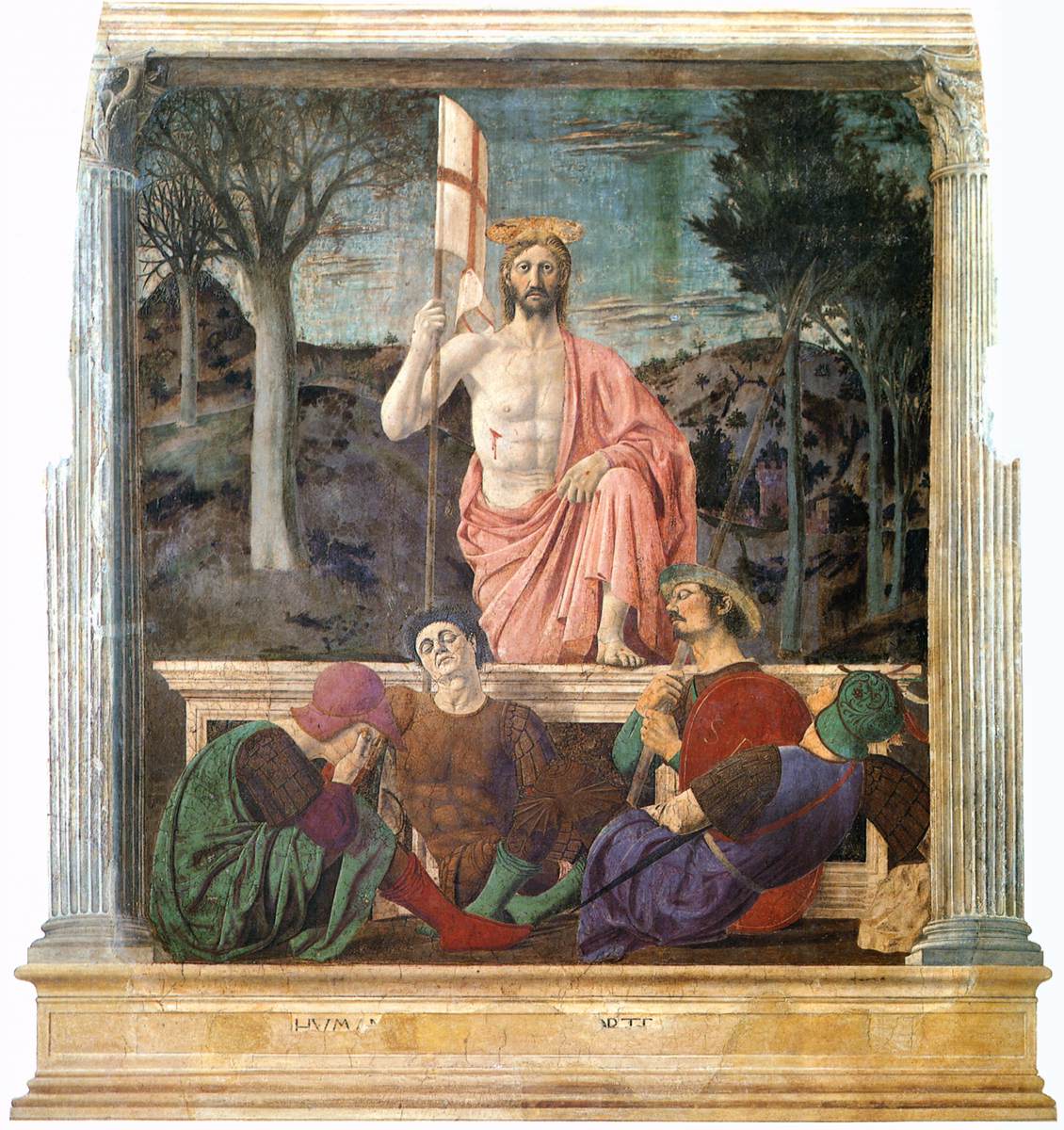

Даже знаменитое «Воскресение» Пьеро делла Франческа, абсолютный шедевр раннего Возрождения, следует рассматривать в свете литургии и священной драмы, которая из неё проистекает. Эта фреска воспроизводит схему картины четырнадцатого века, до сих пор видной на алтаре главного храма родного города Пьеро делла Франческа, где параллелизм между изображенным саркофагом и реальным алтарём проявляет себя полным смысла. В самом деле, – средневековые литургисты видели в алтаре образ sepulchrum Christi, точно так же, как в Святых Дарах присутствие Воскресшего Христа, в соответствии с уже упомянутом «театральном чтении» Мессы. Версия этой алтарной картины кисти Пьеро делла Франческа – более современная в наготе Его прикрытого лишь куском пурпурной ткани и классически прекрасного тела Воскресшего, а также в пейзажных деталях – была выполнена для муниципалитета города, название которого, Борго-Сан-Сеполькро, объясняет желание копировать изображение, намекающее на гробницу в здании мэрии, которую следует также представить себе в литургическом контексте. Вероятно, эта фреска располагалась над алтарём, который использовался для Месс перед началом важных заседаний муниципального совета.

Подвергшийся переоценке в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков за его внешние качества, стиль Пьеро в течение длительного времени считался исключительно визуальным, без должного внимания к его христианскому содержанию. «Обаяние столь безличного, такого свободного от какой бы то ни было эмоциональности искусства (…), несомненно, является огромным», – писал американский критик Бернард Беренсон в 1897 году, добавив, что «там, где нет выражения конкретных чувств, можно уловить чисто художественные впечатления в плане осязаемости, движения и светотени».

Точно таким же формальным было прочтение содержимого: комментируя фреску «Воскресение», например, англичанин Кеннет Кларк говорил о «деревенском боге (…), которому поклонялись с тех пор, как человек узнал, что семя не умирает в земле зимой, но прорастает, силой пробивая себе путь сквозь твёрдую земную корку».

Сегодня такие оценки кажутся предвзятыми, неудовлетворительными. То, что Беренсон видел, как «безличность», являет себя скорее ритуальной торжественностью, которая не подавляет чувство, но дисциплинирует его; и такие изображения, как «Воскресший» Пьеро делла Франческа в Борго-Сан-Сеполькро отныне являются носителями точных посланий, не безликими иконами философских истин – не каким-то «деревенским богом», обобщённо намекающем на процессы возрождения, – но Иисусом, Который, в пасхальное утро, вернулся из безжалостной смерти: Тем, чья победа над смертью с начала христианской эры празднуется аллегорическим языком, намекая на торжество древнего героя.

Кажется, что фреска Пьеро делла Франческа «иллюстрирует» древний литургический пасхальный гимн Aurora lucis rutilat, где Христос описан какRex ille fortissimus, mortis confractis viribus, pede conculcans tartara, solvitcatena miseros. Ille quem clausum lapide miles custodit acriter, triumphans pompa nobili victor surgit de funere («Сей могущественный царь, разрушив смерть человека, попрал ад, дабы разорвать цепи бедных: Тот, Кто был жестоко заключен воинами в могилу, ныне победоносный, с пышностью триумфатора, поднимается из погребального костра»).

Необыкновенное спокойствие, которым Пьеро делла Франческа часто наполняет своих персонажей, – тем внутренним покоем, который кажется распространяющимся на внешний мир, обволакивая всё светом и тишиной, – читается также в этом «Воскресении Христа». Здесь Господь, возвращаясь к жизни, оживляет всю вселенную: деревья и земля справа от Него всё ещё голые и зимние, в то время как с другой стороны они уже зеленые, весенние, так, что обычное прочтение изображения – слева направо – заставляет видеть ежегодное возрождение природы в связи с возвращением к жизни Спасителя.

Эта связь со вселенной была уже выявлена в вышеупомянутом раннехристианском рельефе из слоновой кости, где дерево слева уравновешивает Христа, поднимающегося на холм справа.

Заслуживает внимания последняя версия темы: произведение современного сакрального искусства, которое видели миллионы паломников и сотни миллионов зрителей, восхитительное «Воскресение» работы Перикле Фаццини, выполненное по заказу Павла VI в Зале Нерви в Ватикане. Произведение в стиле барокко, в котором пульсирует сверхчеловеческая жизненная сила Воскресшего, разделяет радости и надежды, страдания и тревоги современного человека. С тонким психологическим проникновением Фаццини задумывает «Воскресение» не только в связи с физической агонией на кресте, но и с душевной агонией в Гефсиманском саду. Фаццини пояснил, что он создал изображение Христа, «как если бы Он воскрес из взрыва этой огромной оливковой рощи, мирного места Его последних молитв. Христос восходит из этого кратера, раскрывшегося из ядерной гробницы: жестокий взрыв, вихрь насилия и силы; оливковые деревья вырваны с корнем, летающие камни, земля в огне, буря, образованная из облаков и молний, и сильный ветер, который дует слева направо».

Сравнивая готовое произведение с предварительными эскизами, с помощью которых художник разрабатывал свою мысль, мы погружаемся в захватывающую тайну вечно нового будущего: раскрытие светящихся фигур в темноте, откровение славы детей Божиих. Факт жизни – живой, стремительной, и в то же время странным образом хрупкой – становится уникальной реальностью в этом зале, куда люди приходят, чтобы увидеть и послушать викария Христа. Эта скульптура в двадцать метров длиной, семь в высоту и три в ширину является «иконой движения и стабильности, реальности и сюрреальности, человеческой жизни и жизни божественной», пишет критик Джованни Бонанно:

«Её оживляют свет и ветер своими завихрениями, больше, чем торжество, ликование, вовлекающее вселенную. (…) Взрыв материи, раны природы, распадение формы не пугает. Они являются знаками события, ожидаемого на протяжении веков, которое ныне раскрывается в истине, провозглашающей само воскресение Человека».

Свящ. Тимоти Вердон

Источник: Радио Ватикана