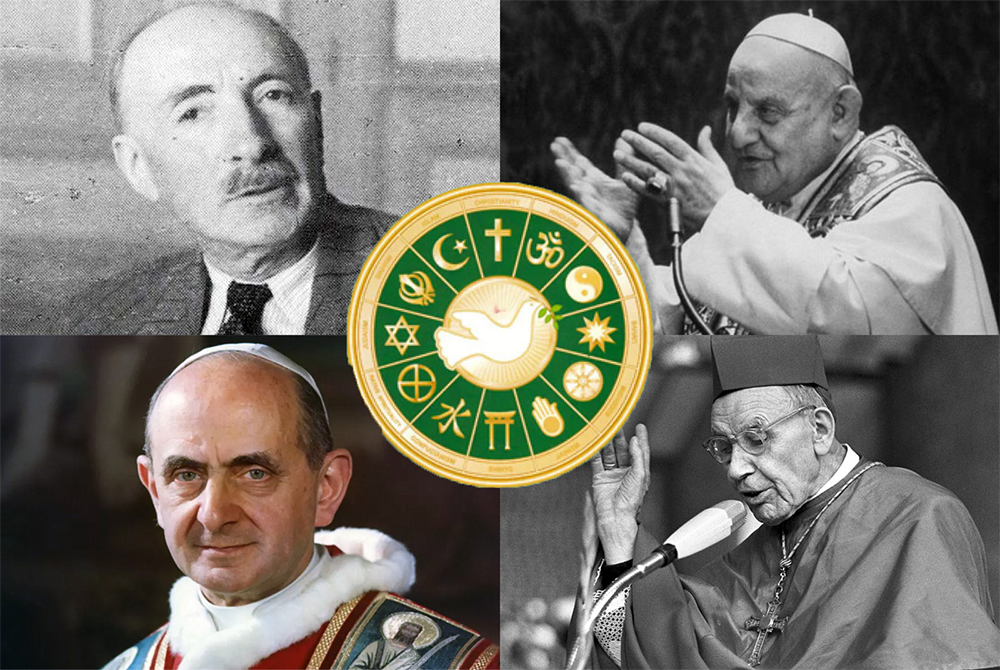

Горчичное зерно Nostra Aetate: как Иоанн XXIII, Жюль Исаак, кардинал Беа и Павел VI вырастили дерево межрелигиозного диалога

28 октября 2025 года исполнилось ровно 60 лет с обнародования Декларации Второго Ватиканского Собора Nostra Aetate об отношении к нехристианским религиям. По этому случаю 24 октября Архиепархия Божией Матери в Москве совместно с Апостольской нунциатурой в Российской Федерации провела симпозиум, в котором приняли участие представители различных религиозных деноминаций и дипломатического корпуса. Один из докладов на симпозиуме, подготовленный свящ. Кириллом Горбуновым, был посвящен лицам, стоявшим за этой соборной Декларацией. Ниже — полный текст прозвучавшего доклада, который был опубликован Информационной службой Архиепархии.

Дорогой владыка Джованни! Дорогой владыка Павел! Уважаемые дипломаты, священники, братья и сестры!

Благодарю за эту возможность поделиться небольшим взглядом на Документ Nostra aetate, самый короткий текст Второго Ватиканского Собора, который тем не менее имел точно одну из самых сложных историй создания среди соборных документов и огромные последствия.

Действительно, на фоне 16 документов Собора (это 4 великих догматических конституции, 9 декретов и 3 декларации) Декларация «Об отношении Церкви к нехристианским религиям» может показаться чем-то незначительным. Это самый краткий из документов Собор, в ней 1141 слова, 41 предложение, 5 пунктов, это меньше 1/10 процента от всех текстов Собора.

И когда мы читаем сейчас слова Декларации, они могут показаться самоочевидными, само собой разумеющимися. Однако за ними стоит долгая и бурная история мысли, встреч, отношений, в том числе выходящих далеко за пределы самого Собора.

«Религии, обнаруживаемые повсюду в мире, стремятся различными способами придти на помощь беспокойному человеческому сердцу, предлагая пути, то есть учения и правила жизни, а также священные обряды. И Католическая Церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях».

«Церковь с уважением относится и к мусульманам, поклоняющимся Единому Богу, Живому и Сущему, милосердному и всемогущему, Творцу неба и земли, говорившему к людям».

«Священный Собор памятует об узах, духовно соединяющих народ Нового Завета с потомством Авраама. … иудеи доныне остаются любезными Богу, Чьи дары и призвание непреложны».

«Церковь сожалеет о ненависти, о гонениях и обо всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и кем бы то ни было направлялись против иудеев».

Мне хотелось бы рассказать о создании этого документа в лицах людей, которые оказались причастными к его созданию, и напомнить о том личностном человеческом содержании, который в нем скрыт.

И здесь невозможно не начать с личности Папы Иоанна XXIII, уже святого, без личного мужества и надежды невозможно представить себе Собор и его документы.

Мы помним, что Анджело Ронкалли, будущий Папа родился близ Бергамо, в бедной крестьянской семье. После окончания семинарии стал секретарем епископа Радини-Тедески. В 1914 после начала мировой войны, «великой войны», Ронкалли стал одним из тех священников, которые служили на фронте санитарами, и это совершенно меняло их внутренний мир, потому что они видели, как страдают и гибнут люди по обе стороны линии фронта, видели хрупкость человеческой жизни перед лицом драмы войны. Не говоря о том, что эта война унесла жизнь пятерых его братьев. Потом в 1924 году Ронкалли становится епископом и церковным дипломатом, — и 20 лет его жизни проходят в мире, где сталкиваются религии. Сначала это Болгария, затем Турция и Греция. В этих краях он не только личным образом познакомился с восточным христианством — как православным, так и восточно-католическим, — и с исламом, но и лично, на своем опыте столкнулся с предубеждениями, подозрением, ненавистью по религиозным или антирелигиозным мотивам. И везде он делал ставку на то, что он называл «дипломатией сердца», которая приносила плоды, создавая дружеские отношения.

Как свидетельствовали многие, он не только сам умел наладить отношения, но и «своей любезностью, своим пониманием ситуации, он успешно способствовал духовному сближению, рассеивая множество предубеждений, крепко державшихся в тех кругах».

Широко известна его активная деятельность в пользу беженцев, раненных и военнопленных; и конечно, его активная роль в спасении жизни тысяч евреев, которым выдавались поддельные свидетельства о крещении и визы, что спасало их от депортации и позволяло бежать из Европы в Палестину.

Можно назвать итогом этого опыта — слова, записанные им во время духовных упражнений в 1942 году: «Два великих недуга, отравляющих сегодня мир, — это обмирщение и национализм. Первый типичен для тех, кто стоит у власти, и для мирян. Второму служат и представители духовенства». И далее: «Святая Церковь, которую я представляю, — это мать наций, мать всех наций… Мы все более или менее больны национализмом, но Церковь должна быть защищена от этой заразы».

В декабре 1944 года Ронкалли был назначен папским нунцием во Франции, в январе 1953 года Папа Пий XII стал кардиналом и патриархом Венеции. 28 октября 1958 гола был избран Папой.

В свою первую Страстную пятницу в качестве Папы он убрал слово «вероломный» из молитвы за евреев. В Страстную пятницу, 27 марта 1959 года, Иоанн сделал первый важный шаг к изменению этих отношений. По словам кардинала Августина Беа, «именно в тот день, во время торжественной литургии, он зачитал приказ исключить прилагательное „вероломный» из традиционной молитвы за евреев. Хотя для современного уха это прилагательное звучит уничижительно, на средневековой латыни того времени, когда были составлены молитвы, оно означало просто „неверующий»». Этот жест взбудоражил общественное мнение и вселил большие надежды».

Через три месяца после встречи с Исааком, 16 сентября 1960 года, Папа Иоанн встретился с кардиналом Беа и поручил ему подготовить декларацию, касающуюся отношений Церкви и евреев. Второй человек, который послужил катализатором создания Декларации Nostra aetate, — это французский еврейский историк и педагог Жюль Исаак, автор трудов об Иисусе и Израиле, о христианских истоках антисемитизма. В 1943 году, когда он был вдали от дома, его жена, дочь, зять и несколько других родственников были арестованы. Перед тем, как мадам Исаак вместе с остальными отправили в Освенцим, она успела передать мужу следующее послание: «Береги себя для своей работы: мир ждёт тебя». Его жена и дочь были депортированы в Освенцим в 1943 году и казнены в газовых камерах.

В 1947 году он стал одним из основателей движения за иудео-христианскую дружбу, направленного на борьбу с антисемитизмом и развитие более глубокого понимания еврейских корней христианства.

Хотя Исаак искал встречи с Иоанном XXIII еще когда тот был Патриархом Венеции, он был исполнен решимости добиться аудиенции, когда узнал о намерении Папы созвать Вселенский Собор. Во время встречи он передал Папе глубоко продуманную и выстраданную памятную записку в надежде, что Собор предоставит Церкви возможность тщательно пересмотреть свои отношения с евреями.

Позже Жюль Исаак вспоминал: «Ожидая в приёмной личной библиотеки Папы, где должна была состояться аудиенция, я чувствовал тяжесть своей ответственности. Как за несколько минут донести до Папы почти 2000 лет страданий евреев от рук христиан? Я чувствовал, что в этой комнате присутствуют все мученики прошлых веков, а также шесть миллионов жертв Гитлера». Не раз во время моей краткой речи Папа выказывал понимание и сочувствие. […] Когда я спросил, могу ли я унести с собой немножко надежды, он воскликнул: «У Вас есть право на большее, чем надежда!»».

Личный секретарь Иоанна XXIII, Лорис Каповилла, вспоминая аудиенцию профессора Исаака, писал: «Я очень хорошо помню, что Папа был крайне впечатлён этой встречей и долго говорил о ней со мной. Верно также и то, что до того дня Иоанну XXIII в голову не приходило, что Собор должен был заняться еврейским вопросом и антисемитизмом. Но с того дня он был поглощён этой проблемой».

Августин Беа и его сотрудники

И тут возникает следующее важное лицо, даже лица. Для осуществления замысла о созыве Собора, Иоанну XXIII нужны были сотрудники, которым он мог бы полностью доверять. Одним из первых стал немецкий иезуит Августин Беа, ректор Папского Библейского Института, которому Папа в 1959 году присвоил кардинальский сан и назначил его первым председателем новосозданного Секретариата по содействию христианскому единству. После встречи с Жюлем Исааком Папа попросил Беа принять его и решить, каким образом включить эту тему в работу Собора.

Конечно, неслучайно, что Беа был именно библеистом, который принадлежал к поколению ученых, для которых это был не просто идеологический вопрос, а глубокое осознание того, что антииудаизм противоречит библейскому учению о месте евреев в Божьем плане спасения. И в конечном итоге именно эта, более библейская, точка зрения возобладала при разработке Nostra Aetate.

В течение следующего года небольшой подкомитет Секретариата работал над подготовкой проекта документа «О евреях». По просьбе Папы эта работа велась без лишней огласки.

Однако очень скоро об этих планах стало известно. Тогда возникло, с одной стороны, противодействие со стороны консервативного меньшинства епископата, которое выразило мнение, что антииудейская позиция является неотъемлемой частью католической традиции, подкреплённой Священным Писанием, и не может быть изменена.

Были и серьезные внешние факторы: когда арабские правительства узнали об инициативе Папы, они направили дипломатических представителей в Ватикан, чтобы выразить своё недовольство. Они рассматривали любую поддержку еврейской общины как политический, а не религиозный вопрос.

Для патриархов Восточно-католических Церквей, проживающих среди мусульманского большинства в странах Ближнего Востока, любая предполагаемая поддержка находящегося в состоянии войны государства Израиль вызывала опасения репрессий против верующих. В какой-то момент предложенный текст был признан настолько спорным, что был снят с повестки дня собора.

Расширение взгляда: роль всемирного епископата

Когда в ноябре 1963 года, во время второй сессии Собора, было предложено вернуться к схеме документа об отношениях с еврейским народом, решающим фактором стала позиция восточно-католических епископов.

Несмотря на это ближневосточные прелаты оказали сопротивление, беря слово на заседании, один за другим. Среди них был и Максим IV, католический Патриарх Антиохийский, который заявил: «Если говорить о евреях, следует говорить и о других нехристианских религиях, и прежде всего о мусульманах: их 400 миллионов, и мы живем среди них как меньшинство». Позже Беа отметит: «Говорить и об исламе тоже требовали главным образом соборные отцы с Ближнего Востока. А другие, идя еще дальше, потребовали поставить вопрос максимально широко — включить все нехристианские религии».

Епископы из Азии и Африки также выступили с протестом, заявив, что церковь должна говорить не только о своих отношениях с еврейским народом, но и о других религиях, к которым принадлежат две трети населения мира.

Оппозиция по отношению к документу была весьма ожесточенная и изощренная, так что какое-то время казалось, что достичь согласия по этому поводу будет просто невозможно.

Конечно, разрешение всех этих противоречий было бы невозможно без личной позиции следующего Папы, Павла VI, который принял руководство собором после смерти Иоанна XXIII в июне 1963 года, и был, что называется, нужным человеком в нужное время. Папа Павел был открыт к диалогу с исламом и выразил епископам Азии и Африки свою готовность реализовать их предложение о создании нового Секретариата, охватывающего все религии.

Уже в речи на открытии второй сессии Собора 29 сентября 1963 года он говорил о межрелигиозном диалоге: «Католическая Церковь смотрит ещё дальше, за пределы христианской семьи… и уважает другие религии, которые сохраняют чувство и понятие единого, творческого, про мыслительного, верховного и трансцендентного Бога, которые поклоняются Богу делами искреннего благочестия… И в этих религиях Католическая Церковь не без боли замечает недостатки, изъяны и заблуждения; но она не может не думать о них, чтобы показать им, что христианская религия действительно ценит всё истинное, доброе и человеческое в них».

И в первой своей энциклике Ecclesiam suam, опубликованной до окончания Собора, и посвященной диалогу (слово «диалог» повторяется в ней 57 раз, он говорит: «Мы не желаем закрывать глаза на духовные и нравственные ценности различных нехристианских религий, ибо стремимся присоединиться к ним в продвижении и защите общих идеалов» (п. 108).

Между второй и третьей сессиями произошло несколько событий, определивших будущее экуменического и межрелигиозного диалога. В январе 1964 года Павел VI совершил паломничество в Святую Землю, где состоялась его знаменитая встреча с Константинопольским Патриархом Афинагором. 19 мая 1964 года Папа учредил отдельный Секретариат по делам нехристианских религий. В декабре 1964 Папа Павел посетил Бомбей, где он обратился к нехристианским религиям со следующими словами: «Редко когда поиск Бога был выражен словами, столь проникнутыми духом Адвента, как в словах, написанных в ваших священных книгах за много веков до Христа: «От нереального веди меня к реальному; от тьмы веди меня к свету; от смерти веди меня к бессмертию» (Бр., 1, 3, 28). Эта молитва принадлежит и нашему времени. Сегодня, как никогда, она должна возноситься каждым человеческим сердцем».

Итак, этот самый короткий документ собора можно назвать и документом с самой драматической судьбой. Его первая версия была представлена Собору в ноябре 1963 года в качестве главы внутри проекта Декрета об экуменизме. Затем проект был затем перенесён в приложение к тому же декрету и стал «Дополнительной декларацией о евреях и нехристианах». Затем он был предложен в качестве приложения к Конституции о Церкви под названием «Об отношении Церкви к нехристианским религиям». И наконец он стал самостоятельным документом и был принят на последней сессии Собора, 28 октября 1965 года. Против проголосовало 88 отцов Собора, за – 2221. Как отмечал один из авторов документа, монс. Джон Остеррайхер, «любой, кто своими глазами наблюдал все кризисы и перипетии, связанные с этой декларацией, не мог не считать успех того дня чудом».

Впервые Вселенский собор воздал должное истине и святости, присущим другим религиям, как действию живого Бога. Как подытожил этот опыт кардинал Беа: «К этой декларации можно с полным правом применить библейский образ горчичного зерна. Ведь сначала речь шла просто о краткой декларации об отношении христиан к еврейскому народу. Однако с течением времени, а главное из-за дискуссии в этой [соборной] аудитории, зерно, благодаря вам, выросло почти до дерева, и на его ветвях многие птицы уже находят себе гнездо».

За этой Декларацией последовало много других важнейших шагов, исторических встреч и высказываний, о которых упомянул Апостольский Нунций в своем слове, но без этого начала, без этого фундамента они были бы невозможны.

свящ. Кирилл Горбунов

Генеральный викарий

Архиепархии Божией Матери в Москве

24 октября 2025 г.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве