Дискуссия о новых иконах святых состоялась на фестивале «Видеть и слышать» в Москве

Круглый стол на тему «Иконография новомучеников и исповедников российских. Практика и теория в создании новых образов святых» состоялся 10 октября в рамках фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать», который проходит в Московском Доме художника на Кузнецком мосту. Священнослужители, иконописцы, художники посвятили встречу столетней годовщине преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси – множество его икон, выполненных в разных техниках, представлено на фестивале.

Модератор круглого стола искусствовед Оксана Головко отметила, что нынешних иконописцев отделяет от новомучеников и исповедников сравнительно небольшой по историческим меркам срок. В 2000-х годах, когда Русская Православная Церковь прославила более 1600 новомучеников, еще были живы те, кто знал их, – дети, внуки, духовные чада. Перед художниками встала препростая задача: создать такие образы, которые бы были именно иконами, моленными образами, но при этом «соответствовали тому, что знали близкие». Так сказал протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне, дедушка которого, протоиерей Владимир Амбарцумов, был канонизирован в сонме священномучеников.

«Наша Церковь совершила великий труд прославления новомучеников. То, что прославлен такой сонм, – это чудо. Но мы оказались не готовы воспринять это чудо, не готовы молитвенно обращаться к ним», – сказал о. Кирилл. По его словам, эта неготовность усугубляется тем, что в отношении образов новомучеников «нет симфонии между иконописцами, агиографами и гимнографами, которые, как лебедь, рак и щука, двигаются в разные стороны». О. Кирилл считает, что необходимо создать иконописный подлинник новомучеников на основе единого подхода к их именованию (не по местности, а по фамилии – например, его дед, священномученик Владимир, именуется Московским, но так его трудно распознать среди других с такими же именами), использования фотографий, в том числе – из следственных дел, которые отражают «подлинный лик человека». Он полагает, что создание канона иконографии новомучеников и исповедников является важной задачей Синодальной комиссии по иконописи, образованной в 2023 г.

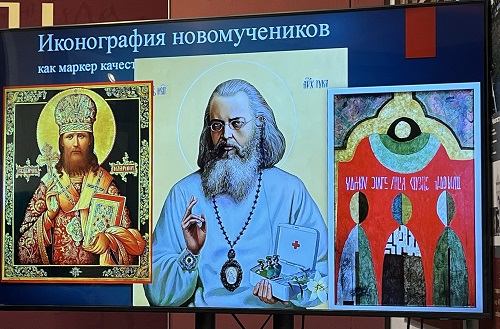

Идею создания такого подлинника (собрания образцов) и размещения его в интернете поддержала член упомянутой комиссии Екатерина Шеко, завкафедрой иконописи ПСТГУ. По ее словам, в изображении новомучеников нет единства не только среди художников, но и среди духовенства; «общей концепции нет даже в Комиссии по канонизации». Это повергает иконописцев «в состояние недоумения» и приводит к тому, что преобладают три подхода, которые не соответствуют критериям иконописи.

Первый – так называемый «реалистичный», близкий к портрету (при этом Шеко вовсе не отказывается от использования фотографий при создании иконописных образов). Второй – максимально декоративный (массовая софринская продукция с обилием украшений и золота). Третий – использующий приемы «актуального» искусства (это издержки нынешних художественных вузов, где царит «бездумное поклонение звездам западного олимпа», говорит Шеко). Вот примеры: «карикатурным, кощунственным» она считает новый памятник св. Елизавете Федоровне и ее супругу Сергею Александровичу в Климентовском переулке; «ужасной» – икону св. Матроны Московской, написанную к ее канонизации; а софринские иконы свт. Луки Войно-Ясенецкого – «одна страшней другой» и т.д.

Тема соотнесения фотографии, портрета и иконописного образа звучала во многих выступлениях. «Без использования фото у иконописца ничего не получится. Иногда фотография новомученика выглядит убедительней, чем стилизация под древнюю живопись», – сказал Евгений Максимов, вице-президент РАХ, завкафедрой Суриковского института, куратор фестиваля «Видеть и слышать». С этим согласен архимандрит Лука (Головков), декан Иконописного факультета Московской духовной академии. Он подчеркнул, что, используя фото, иконописец не должен «утопать в деталях», но «схватить образ», «сохранить целое», «понять, что именно в подвиге святого было значимо». «Мы обязаны оттолкнуться от фотографии, но не повторять ее», – отметил иконописец Алексей Козлов, преподаватель Иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии. Он рассказал, как в 90-е гг. ему пришлось писать образ святого, о котором не сохранилось ничего, кроме краткого жития, никаких изображений. Художник поначалу был озадачен, но потом начал молиться этому святому – и образ родился.

О том, как портрет превращается в икону, рассказала искусствовед Жанна Белик, завотделом Музея им. Андрея Рублева (ЦМИАР), на примере анализа изображений прп. Серафима Саровского, сохранившихся в Финляндии, где этот святой был особо почитаем в конце XIX – начале ХХ вв. В основу новой иконографии были положены три прижизненных портрета святого старца, и после его канонизации в 1903 г. на портретах стали пририсовывать нимб, а позже – писать собственно иконы. Искусствовед показала почитаемые изображения преподобного из храмов и монастырей Финляндии, выполненных в разных техниках и жанрах. С сообщением «От портрета – к иконе. Роль изучения внешности святого» выступил профессор Суриковского института Сергей Гавриляченко, народный художник РФ.

Кто может быть изображен на иконе? В каком контексте? Что такое церковно-историческая живопись? Эти вопросы предложил обсудить Игорь Самолыго, профессор кафедры монументального искусства ПСТГУ. Он рассказал о росписях в Центральной клинической больнице святителя Алексия митрополита Московского, на которых изображены святые и несвятые – те, кто в свое время финансировал строительство этой больницы, кто возрождал ее в постсоветское время, – Патриарх Алексий II, епископ Пантелеимон (Шатов), Патриарх Кирилл, некоторые врачи, медсестры и нынешние спонсоры. Художник сослался на изображения ктиторов на многих древних иконах и фресках; по его словам, в больнице такое живописное панно оказалось востребованным, оно вполне уместно и символизирует «идею служения медиков», а также то, что «путь к святости открыт и для обычных людей».

На конкретных примерах обсуждалась тема обучения иконописцев, в том числе – их подготовка к написанию икон новомучеников. Протоиерей Николай Чернышёв, доцент кафедры иконописи ПСТГУ, убежден, что начинать обучение студентов с создания иконографии новопрославленных святых нельзя, необходимо познакомить их с опытом иконописцев второй половины ХХ века – Ирины Ватагиной, Марии Соколовой (инокини Иулиании), чтобы они «соотносили себя с этими мастерами», осваивали иконописный язык. И только к концу обучения можно поручить, и то не всем, разработку новой иконографии. Мария Глебова, доцент той же кафедры, рассказала об этапах разработки образов новомучеников и исповедников в иконописной мастерской ПСТГУ. По ее словам, студенты «идут от портрета»: рассматривая фотографию, создают портрет святого, что позволяет «почувствовать индивидуальность», и на этой основе пишут икону.

На круглом столе своими соображениями поделились также художник-монументалист Василина Королева, завкафедрой Церковной истории Сретенской духовной академии Олег Стародубцев, генеральный продюсер и основатель фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать», иконописец Дмитрий Трофимов и слушатели из зала.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо