Русское небо отца Андрея Ферко

Мы беседуем с отцом Андреем Ферко, генеральным викарием Преображенской епархии в Новосибирске, который завершает почти четвертьвековой период служения в нашей стране и уезжает на свою Родину в Словакию. Сразу отметим, что для «Сибирской католической газеты» это настоящий эксклюзив, поскольку в нашем издании ещё не было ни одного интервью с этим скромным и трудолюбивым пастырем, которого, тем не менее, хорошо знают и любят верные из приходов всей нашей необъятной епархии, раскинувшейся от Урала до Западной Сибири.

— Спасибо, дорогой отец, за согласие на это интервью. Вы не против, если мы начнём наше первое и единственное журналистское знакомство с нескольких вопросов из знаменитой анкеты Марселя Пруста?

— Ну, что ж, давайте, поболтаем (улыбается)…

— Тогда назовите Ваш любимый цвет.

— Черный.

— А любимый цветок?

— Гербера.

— Кто Ваш любимый писатель?

— Кронин.

(Арчибальд Джозеф Кро́нин – шотландский писатель, его наиболее известные российскому читателю романы: «Замок Броуди», «Звёзды смотрят вниз», «Цитадель», «Юные годы», «Путь Шеннона», «Памятник крестоносцу», — ред.).

— Давно Вы познакомились с творчеством этого писателя?

— О, ещё до того, как стал священником… Это было, кажется, во время моей учёбы в гимназии.

— А кто Ваш любимый литературный герой?

— Как раз из книги Кронина «Ключи от Царства». Там главным героем был священник, который в течение многих лет возглавлял католическую миссию в Китае. Кстати, есть замечательный художественный фильм 1944 года, снятый в Голливуде по этому роману, с Грегори Пеком в главной роли.

— Эта книга, случайно, не была одной из косвенных побудительных причин Вашего рукоположения?

— Ну, насколько мне помнится, нет… Просто это была первая очень яркая книга, которая особенно запомнилась, она легко и интересно читалась. Если служение священника в храме я наблюдал ежедневно, то образ священника в миссии был для меня чем-то новым.

— У Вас есть любимый кинофильм?

— Есть. Фильм «Герой» с Дастином Хоффманом.

— А в реальной жизни кто Ваши любимые герои или исторические персонажи?

— Я об этом не задумывался…

— Понятно. Тогда – любимые имена?

— Трудно выбрать какое-то определённое имя…

— А Ваш любимый напиток?

— Облепиховый сок. И хорошее пиво.

— Ну, и тогда уж – любимое блюдо?

— Куриный суп. И, конечно, глазунья на завтрак после утреней Св. Мессы у сестёр Матери Терезы.

— Ну что же, после этого небольшого опросника движемся дальше. Расскажите, откуда Вы родом?

— Вырос я в деревне. А вот родился в городе, в трёх километрах от нашей деревни. Моя деревня носит название Бела-над-Цирохоу, она довольно большая по местным меркам, даже самая большая в районе, сегодня в ней проживает более трёх тысяч жителей. А город, в котором я родился, называется Снина. Это самый восточный город в Словакии, там я учился в гимназии, там работали родители мои. Самостоятельного прихода в деревне у нас в то время не было, отдельным приходом мы стали только в 1991 году. А до этого мы как церковная община принадлежали как раз к городскому приходу в Снине. Зато каждый день у нас была Святая Месса, которую служили приезжавшие из города священники: либо сам настоятель, либо кто-то из двух викариев. Все люди в нашей деревне были католиками. Сегодня, наверное, это соотношение немного поменялось – кто-то создал семью с людьми иной веры, кто-то просто приехал сюда на постоянное проживание из других мест. Но в то время практически все у нас были католиками. Поэтому католическая вера и благочестие мне были близки с самого детства.

Я родился в среду, покрестили меня в воскресенье. В шесть лет стал министрантом. Как я уже сказал, у нас ежедневно проходила церковная служба. Иногда некоторые молитвенные встречи люди проводили сами, без священника. Мне вспоминается наша хорошая компания министрантов и приходской молодёжи. Яркой личностью для нас был пожилой ризничий (сакристиан), много времени проводивший в храме и создававший приятную атмосферу, которая нас привлекала и объединяла. Верующие сами активно ухаживали за храмом. И конечно мы, министранты, тоже всегда с готовностью помогали, причем не только на Св. Мессе, но и во время других богослужений различного рода: на похоронах, венчаниях, крестных ходах и так далее.

— Большой у вас в деревне храм?

— Большой у вас в деревне храм?

— Самый первый храм был воздвигнут в 1912 году. Вначале он был очень маленький, однако потом его расширяли. Кстати, мой дедушка был главным строителем и руководил тем самым процессом расширения храма. Жители деревни это делали часто по ночам, вопреки запретам со стороны тогдашних властей… На сегодняшний день наш храм может вместить до тысячи человек.

— Получается, что Ваш дедушка имеет непосредственное отношение к тому самому храму, который стоит у Вас на родине?

— Да. И также он был строителем приходского дома в городе Снина. Правда, впоследствии там тоже была новая перестройка, в процессе которой расширяли и храм, и приходской дом.

— Он был по образованию строитель или архитектор?

— Не могу сказать точно, кто по образованию, но знаю по рассказам, что он был причастен к строительству церквей не только у нас, но и в других приходах. Поэтому, наверное, какое-то специальное образование у него всё же было.

— Ваши родители, кто они?

— Мама работала механиком связи на городской телефонной станции. Сейчас она уже на пенсии. Папа был техником и работал на машиностроительном заводе, где в его обязанности входила подготовка различной технической документации… Папа умер 11 лет назад.

— А их имена…

— Мама – Божена, папа – Андрей.

— То есть Вы – Андрей Андреевич?

— (Улыбается) Получается, что да.

— А вообще в Словакии официально используют отчество?

— Нет, отчество в Словакии не используется.

— Но Вас, видимо, назвали в честь папы?

— Да, наверное. Я старший ребёнок в семье. Есть ещё две младшие сестры, но из них никого по маме не назвали. Одну сестру звать Мария, другую Ева. Однако, думаю, что меня всё же назвали именно в честь папы. Потому что дедушку по линии папы звали Иоанн (это тот, который строитель), а другого, по линии мамы, – Варфоломей.

— Вы сказали, что родители привили Вам веру, дали первое христианское воспитание и мироощущение. Каким образом это происходило в Вашей семье и вообще какие традиции были?

— Много о вере мы не говорили, но я мог наблюдать за молящимися родителями и другими их религиозными действиями. И особенно мама всегда напоминала о том, чтобы не пропускать молитву. Довольно часто мы молились вместе, регулярно посещали богослужения в церкви. С радостью устраивали рождественские и пасхальные застолья, в воскресенье и в праздники никто не работал на поле или дома, за исключением периода жатвы… Я посещал уроки религии в школе, которые были у нас даже во времена социализма. Их проводил священник. Они стояли в расписании раз в неделю – после всех уроков. Правда, для их посещения необходимо было письменное согласие родителей. Вспоминаю об этом сегодня с улыбкой – получалось довольно интересно и парадоксально: до обеда – с красным пионерским галстуком на шее, а после обеда – без него на уроке религии и потом вечером у алтаря на Св. Мессе. Вот, такие были времена…

— Какое у Вас образование?

— Восемь лет основной школы и ещё четыре года гимназии, которая у нас считается средней школой. После окончания школы/гимназии мне выдали аттестат, и уже далее я поступил в семинарию, где учился пять лет на теологическом факультете.

— Интересно, кем Вы хотели стать, когда вырастете? Сразу священником, или были ещё какие-то мысли и варианты?

— Других серьезных мыслей не было. Но когда в гимназии первый раз пришлось в анкете указать карандашом предполагаемый выбор профессии, то мы с одним одноклассником (он тоже намеревался стать священником) заявили, что хотим поступать в аграрный университет. Хотя это было не выражением какого-то реального намерения, а скорее для того, чтобы на некоторое время отдалить публичное заявление о нашем желании поступить в семинарию и избежать конфронтации с тогдашними коммунистическими властями. Но через несколько месяцев всё-таки пришлось «открыть карты» и пройти через жернова атеистической пропаганды…

— А когда и почему возникло решение пойти по стезе священства и навсегда связать свою судьбу со служением в Церкви?

— Потому что настало время задуматься, как дальше устроить жизнь, куда направиться после гимназии. И как-то мысли пришли к тому, чтобы стать именно священником. И в конце гимназии это была уже ярко выраженная уверенность. Я наблюдал служение священника практически каждый день, видел, что это приносит людям большую пользу. С этой мотивацией – быть полезным для людей – я и решил, очевидно не без Божьего содействия, поступить в семинарию. Хотя до конца не всё осознавал и понимал. К удивлению, меня приняли с первого раза. Это было в 1986 году, то есть пока ещё в коммунистический период. В Словакии тогда работала только одна семинария, которая находилась в Братиславе. Из нашей деревни её закончили шесть человек, ставших священниками до меня, и ещё десятеро стали священниками после меня, но закончив уже другую семинарию в городке Спишска Капитула, которая открылась в 1990 году. Итого на сегодняшний день из нашей деревни нас 17 священников.

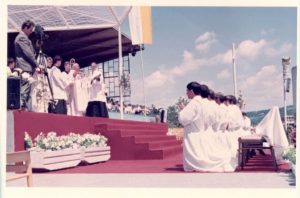

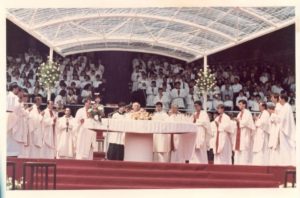

— Когда и где Вы получили рукоположение?

— Сначала я отучился четыре года в Братиславе. Тогда была как раз реформа, и теологическая подготовка увеличилась с пяти до шести лет, поэтому нас перевели сразу с третьего курса на пятый. Последний курс я заканчивал уже в упомянутой семинарии в Спишской Капитуле. Мне ещё не исполнилось двадцати трех лет, а по канонам необходимо было достичь 25. Поэтому с ещё двумя однокурсниками я рукополагался, имея специальное разрешение из Ватикана, поскольку после только что завершившейся эпохи социализма не хватало священников, и тогдашний епископ попросил такое разрешение в виде исключения. Потом, после нас, все уже рукополагались минимум с 24-летнего возраста, поскольку это было в компетенции епископа, который мог официально на один год снизить требование по возрасту для кандидатов, дав им диспенсацию. Таким образом моё рукоположение состоялось 15 июня 1991 года. Это было второе рукоположение в епархии после коммунистического периода, и оно прошло торжественным образом на футбольном стадионе в городе Снина при участии приблизительно двухсот священников и десяти тысяч верующих. Вместе со мной рукоположение приняли ещё 12 моих однокурсников.

— То есть, сегодня Вы не только завершаете 23-летний период служения в России, но и встречаете именно здесь, в России, свою 33-ю годовщину принятия сана священника?

— Да, именно так.

— И куда же тридцать три года назад состоялось первое назначение «новоиспеченного» пресвитера Андрея?

— Сначала я был назначен викарием в небольшой приход в деревне под названием Лиесковец. Там была приходская церковь и ещё пять филиалов. Через год меня перевели викарием в Прешов. Это уже городской приход, в котором нас было, кроме настоятеля-декана, ещё четверо священников-викариев. В Прешове я прослужил два года.

После этого я проходил альтернативную военную службу: числился в «Каритас», посещал местную больницу, но большинство времени служил как викарий в приходе города Гуменне.

А в феврале 1996 года епископ назначил меня настоятелем прихода (в таком качестве это был для меня первый опыт) в одном из районов города Кошице. Сегодня это приход Божьего Милосердия. На территории этого прихода также располагается и первый в Словакии монастырь Кармилиток.

— Каким образом Вы оказались в России?

— Прилетел на самолете (улыбается).

Ну, а если серьезно… из нашей епархии происходил известный кардинал Йозеф Томко, который был в то время префектом Конгрегации Евангелизации народов. Часто, обращаясь к священникам, он говорил, что мы должны быть открыты для служения и в тех краях, где не хватает пастырей.

Словацкий куриальный кардинал Йозеф Томко (11.03.1924 – 08.08.2022)

Потом ещё я где-то прочитал статью епископа Иосифа Верта, который рассказывал о ситуации Церкви в России.

Поэтому, прослужив десять лет в своей епархии (и поскольку священников у нас в то время было уже достаточно), я попросил своего епископа разрешить мне поехать служить в Россию. До этого, когда я ещё был в Прешове, в Россию из Словакии уезжали сёстры монахини из Конгрегации Иисуса. Они как раз открывали новую общину в Тюмени. В 1999 году я побывал у них в гостях, взяв для этой поездки двухнедельный отпуск. Там, кстати, я впервые познакомился с отцом Лешеком, настоятелем тюменской католической общины.

Та поездка дала мне возможность немножко поближе познакомиться с общей ситуацией как в России, так и в Сибири. После этого я написал епископу Иосифу Верту о своём желании приехать и служить в Преображенской епархии, если есть такая потребность.

Спустя немного времени отец епископ Верт мне позвонил, и, после этого короткого телефонного разговора, я прибыл в Новосибирск уже на постоянное служение. Это было 2 августа 2001 года.

До сих пор помню слова моего епископа, прозвучавшие в кафедральном соборе в Кошице, когда он объявлял об изменениях в епархии: «Отец Андрей Ферко уезжает в Россию, будет служить где-то за Уралом, недалеко Камчатки».

— Вы очень хорошо, практически свободно, говорите по-русски. К моменту первого приезда в нашу страну Ваше знание языка было таким же, или на это повлияли годы жизни и служения здесь?

— Я бы не сказал, что мой русский такой уж хороший, поскольку даже сейчас я всё равно говорю с акцентом, с трудностями, особенно когда приходится вести какое-либо общение на официальном уровне, например, как сейчас во время этого интервью (смеётся). Но тем не менее, когда сегодня немного оглядываюсь назад, то вижу слишком много «случайностей», которые случайностями для меня уже не выглядят.

Русский язык мы учили со 2-го класса основной школы в обязательном порядке наравне с родным языком. И только потом уже добавлялись другие иностранные языки на выбор. В гимназии тоже был обязательный урок русского языка, а потом и экзамен. И аттестат зрелости тоже обязательно включал в себя оценку по русскому языку. Если бы я знал, что поеду когда-то в Россию, то учил бы его намного лучше. А так сдал только на тройку.

Это первый такой момент.

А второй: я родился 21 августа 1968 года. Это день, когда войска стран Варшавского договора вошли в тогдашнюю Чехословакию. А я был в роддоме больницы, только что появившись на свет. Мама рассказывала, что у неё сложилось впечатление, что в тот день кроме нас во всей больнице были ещё лишь одна роженица, один врач и одна медсестра. Все остальные сотрудники больницы, наверное, находились уже дома, поскольку думали, что начнётся война.

Появился на свет я в 9 часов утра. Мама потом вспоминала, что к этому моменту над городом уже вовсю летали вертолёты, а по улицам проезжали танки. Как я упоминал, это самый восточный город Словакии, находившийся у самой границы с тогдашним Советским Союзом – примерно в 30 километрах. Поэтому он стал первым…

Уже потом, когда приехал сюда, смеялся и говорил в шутку, что я пришёл «воздать» за происшедшее тогда…

И только совсем недавно обратил внимание на ещё один факт: что заключительным днём, когда последний военный транспорт Советской Армии покинул территорию Словакии, стало 21 июня 1991 года. Я так посчитал: в итоге получается, что я в России пробыл даже на две недели дольше, чем войска СССР на территории тогдашней Чехословакии.

И несмотря на тот факт, что за всё это время я в Словакии ни разу не встречал советского солдата, так выходит – всё это совсем не случайности, которые случались в моей истории.

— Вы провели в России без малого 23 года. Почти четверть века у Вас над головой сияло солнце в российском небе. Что стало для Вас самым ценным за такой большой период жизни в нашей стране?

— Трудно выделить что-то одно. Когда я только приехал в Россию, то в первую очередь старался забыть про ситуацию и опыт в Словакии, так как ситуация здесь заметно отличалась в некоторых моментах. Зато в каких-то других была, наоборот, похожей.

В России нужда в священническом служении в то время была более острой, чем в Словакии. Конечно, и условия этого служения были другие. До прибытия в Россию я служил в приходе, где было двенадцать тысяч прихожан. А здесь получил назначение в свой первый приход в Омске, в котором было около ста католиков. Расстояния между приходами различные: в Словакии каждые 3-4 километра – уже новый приход; здесь соседний приход был, можно сказать, на расстоянии 300 с лишним километров (например, от Омска до Куйбышева, или до Ишима). Эти моменты были, конечно, отличающимися.

Но, хотя масштабы были разные, сама форма священнического служения, в общем-то, одинаковая. А небольшая численность прихода стала для меня ещё и новым интересным опытом.

Бывали разные случаи. В Омске один прихожанин пригласил меня к своей жене, которая серьезно болела, находясь фактически при смерти. Она была крещёная и попросила о Св. Причастии, которое до этого не сподобилась принимать. Муж её прекрасно приготовил к принятию Таинств. Она очень красиво всё понимала, но не могла прийти в церковь из-за болезни. Я её тогда исповедовал и причастил. Это было для неё первое и последнее Причастие. Спустя неделю она отошла ко Господу. Это лишь один из тех случаев начального периода, которые мне хорошо запомнились. Понятно, что сравнивать события по масштабу приходского или священнического служения трудно, но я думаю, что по значимости здесь нет разницы: служит ли священник в приходе с тысячами прихожан или для одного человека.

Таким образом, некоторые вещи, которые до приезда в Россию были вполне обычными, здесь стали восприниматься весьма необычно. И наоборот. Я уже упомянул про расстояния, про количество. Или про особенности служения: здесь в приходах было больше личного контакта, разговоров с людьми, участия в их личных событиях.

В челябинском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (18 августа 2013 г.)

Итак, девять лет в Омске, три года в Славгороде, пять лет в Челябинске, почти шесть лет сейчас в курии в Новосибирске. Это был такой хороший момент, когда я смог забыть про свой словацкий опыт и те прежние условия, и войти в жизнь Церкви здесь. Она, конечно, немного другая. Но нужда в служении священника – она везде одинаковая. Конечно, и здесь в разных приходах есть некоторые отличия по условиям, по количеству, по менталитету людей…

— А что для Вас оказалось самым трудным в жизни и служении здесь?

— В духовном плане каких-то сложных моментов не было. Иногда возникали некоторые непростые ситуации по вопросам брака или других канонических вещей. Больше трудностей мне создавал миграционный учёт: выдача разрешения на проживание, регистрация, оформление и затем долгое ожидание (порой неделями) получения необходимых документов. Это была такая своеобразная школа терпения.

— Быть генеральным викарием в Европе и в России – на Урале и в Сибири – есть ли какие-то особенности, специфика, различия?

— Служение генерального викария определено Кодексом канонического права. Что касается восприятия этой должности, то я могу повторить то, что уже говорил неоднократно: здесь, в епархии, не важно, на какой должности человек находится – нас не так много. И любое служение в позиции приходского викария или настоятеля, или декана, или генерального викария, я думаю, здесь это не играет какой-то роли, чтобы делать отличия. Мы все пришли сюда с разных позиций, приехали из разных стран, где тоже раньше занимали какие-то должности. И мне как раз нравится, что здесь эта разница не подчёркивается.

— А в других странах подчёркивается?

— Иногда складывается ощущение, что если человек находится на определенной должности, то это рождает некоторую дистанцию в отношении или обращении, и так далее… Насчёт этого мне нравится такой анекдот: «Какая разница между приходским викарием и монсеньором? – Никакой! Только монсеньор об этом не знает».

Фаворская неделя, Кафедральный собор Преображения Господня, Новосибирск, 6 августа 2023 г.

— Сожалеете о чём-то, что так и не удалось реализовать за весь Ваш российский период?

— Как сказать, планов достигать чего-то особого у меня не было. Я был готов служить там, куда епископ меня направит, где будет нужда в моем служении в приходе, как и здесь в курии. Может быть, иногда появляется сожаление о том, что много свободного времени было мною упущено, прошло без какой-либо конкретной пользы. Да, можно сказать, что такое ощущение есть.

— Интересно, у себя на Родине, в Словакии, о чём вспомните, если вдруг придется писать мемуары о России?

— Намерения писать мемуары у меня пока нет. (Снова смеётся). Когда я покидал своё первое место, где прослужил год викарием, было такое душевное прощание с прихожанами, эмоциональное. Потому что это был новый опыт, я познакомился с новыми людьми, с которыми пришлось расставаться. Это было, так скажем, с небольшими слезами. Но после этого я как-то принял для себя решение: уходя, закрыть за собой дверь – не в плохом смысле слова, просто не возвращаться уже к тому, что было, а смотреть дальше, вперёд. И это, кажется, получалось и в других местах служения. На прощание обычно я рассказывал людям один анекдот. Прощается приходской настоятель, а люди там плачут перед расставанием с ним, он же их утешает и говорит: «не плачьте, после меня придёт новый священник, молодой, красивый, образованный». А они так, через слёзы, ему отвечают: «отец, напрасно нас утешаете, тот, до вас, говорил то же самое». И это удивительно! Я бы сказал, что это одна из таких характерных черт подлинности веры, что люди принимают нас священников такими, какие мы есть…

— Вы любите анекдоты?

— Иногда. Мне нравится, как они отражают истину, которую мы обычно не замечаем.

— А в чем, по-Вашему, заключается человеческое счастье?

— Думаю, что полнота счастья связана с полнотой жизни, которую мы имеем во Христе; с тем, что мы знаем, каков её смысл, куда направляемся, что нас ожидает. Христианский стиль жизни, который мы приняли в Крещении, на мой взгляд, самый красивый в этом мире, несмотря на наши слабости и ограничения. Я думаю, что такое счастье на первом месте, и настоящая радость – это всегда великий Божий дар. Конечно, есть и обычные человеческие минуты счастья, которые связаны с обычными нашими жизненными моментами радости. Вспоминается случай в одном нашем приходе, когда только начали появляться сотовые телефоны. Там нам помогала одна прихожанка, и у неё был брат младшего школьного возраста. А у него появился первый свой телефон. Она готовила обед и как-то говорит ему: «Ну-ка, сбегай в киоск и купи, пожалуйста, булку хлеба». Мальчик держал в руках только что раскрытую упаковку с новым телефоном, и мне запомнился его искренний и удивленный ответ сестре: «Ну что ты? Неужели не видишь, что я сейчас радуюсь?!»

— А Вы счастливы?

— В том определении, которое я только что назвал – да!

— Ну и тогда – в завершение – какое Ваше пожелание читателям «Сибирской католической газеты»?

— Я был рад участвовать в жизни людей здесь. Рад, что мог стать частью жизни и истории поместной Церкви. И хочу пожелать нам всем, чтобы мы не боялись действовать в Духе Христовом и стремиться к тому, к чему Он нас призывает.

— Большое спасибо!

Беседовал Александр Эльмусов